ЭТО БЫЛО ДАВНО...

***

Атаман Войска Донского,

генерал от инфантерии граф Матвей Иванович Платов

Переяславская Рада. Рядом с Богданом Хмельницким боярин В.В. Бутурлин

(мозаика на станции метро "Киевская")

Мещёрское 1910 год. Третий слева - А.С. Бутурлин

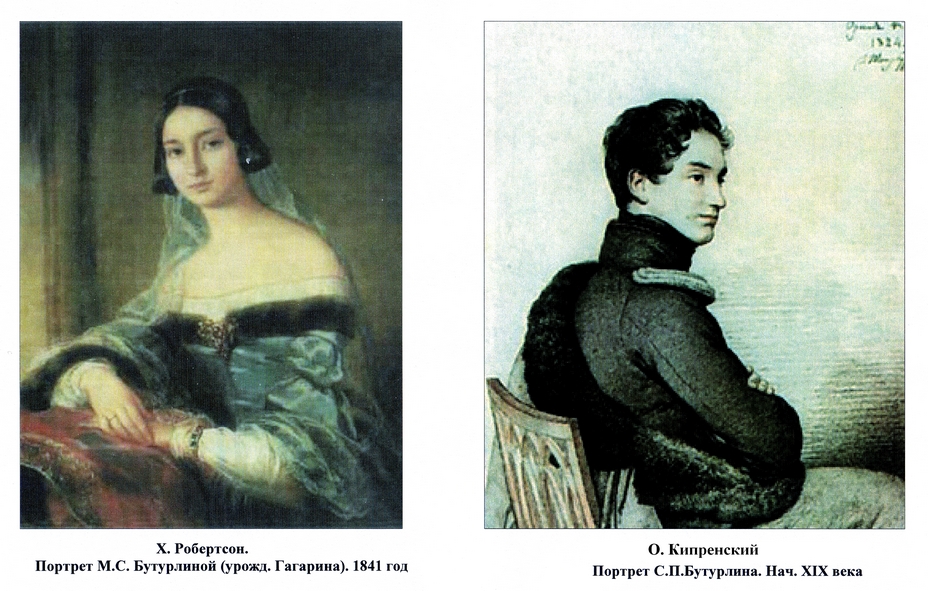

Родители Александра Сергеевича в молодости.

Сергей Петрович Бутурлин спустя лет сорок.

Михаил Сергеевич Бутурлин

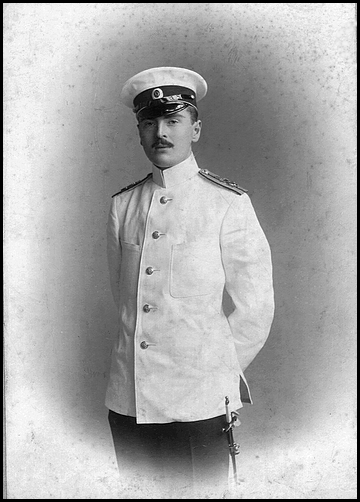

Старший брат бабушки Вари Сергей Александрович Бутурлин

во время прохождения срочной службы в лейб-гвардии Конногвардейском полку

- --

Дворянство жалованное или действительное.

- -- Дворянство военное.

- -- Дворянство по чинам и орденам.

- -- Иностранные роды.

- -- Титулами отмеченные роды.

- -- Древние благородные дворянские роды.

- -- Дворянство военное.

Николай Григорьевич и Лидия Леонидовна (ур. Дембовская) Филимоновы

Командир 5-го Сибирского Армейского корпуса

генерал-лейтенант Л.М. Дембовский

(1838 - 1907)

***

Сердце, тебе не хочется Тургая,

Сердце, ты не стремишься на вокзал,

Мама, как хорошо, что ты простая,

Спасибо, папа, что ты не граф, не генерал.

***

Папа, мама, Тэки и я.

Дядя Юра Ковалевский

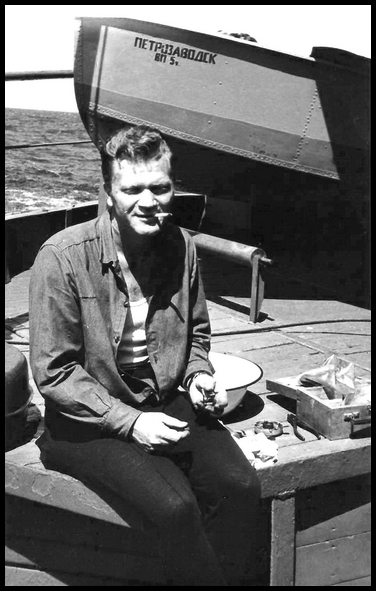

Наш двоюродный брат Сергей Ковалевский,

капитан теплохода "Петрозаводск" Волжского речного пароходства. 1975 г.

Мама и тётя Ира.