Екатерина Кузнецова

Мирным жителям, погибшим на войне, посвящается.

|

| |

|

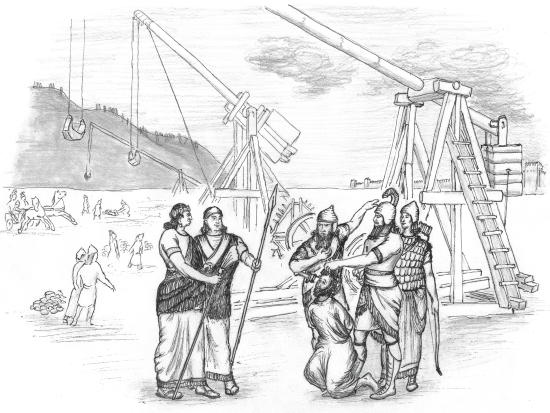

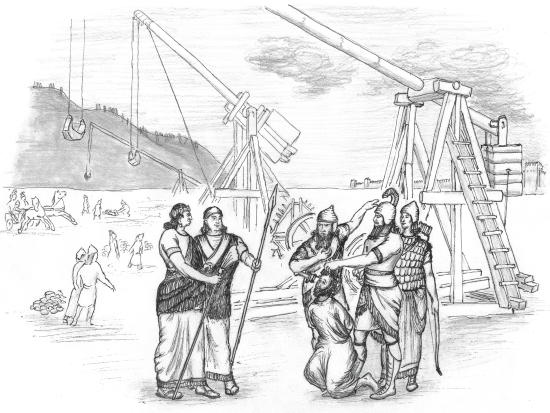

Повесть "Смерть Иерусалима", давшая название сборнику, перенесет читающих её в далекое прошлое и расскажет о судьбах трех разных женщин, живших в Иерусалиме. А в рассказах "Наташкин дневник", "Улыбка больного человека" и "После Пасхи" Николай Погребняк предлагает читателю познакомиться с героями, являющимися нашими современниками, которые встали перед жестоким духовным выбором: до конца остаться человеком или думать только о себе. | |

Екатерина Кузнецова

Мирным жителям, погибшим на войне, посвящается.