ТАТЬЯНА

НИКОЛОГОРСКАЯ

ВЕРА МАЛЕВА

ВСЕЛЕНСКАЯ ГОСТИНИЦА -- БИС

Том 1

Москва

"СМЕРТЬ ПОБЕЖДАЮЩИЙ

ВЕЧНЫЙ ЗАКОН -

ЭТО ЛЮБОВЬ МОЯ..."

(Рабиндранат Тагор)

СТИХИ И ПРОЗА ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ

НИКОЛОГОРСКОЙ.

ПИСЬМА ВЕРЫ ВЕНИАМИНОВНЫ МАЛЕВОЙ

На обороте шмуца

Двухтомник поэта и публициста Татьяны НИКОЛОГОРСКОЙ представляет собой переработанные книги памяти Веры Вениаминовны МАЛЕВОЙ "Вера!.." и "Вселенская гостиница", изданные в Москве, соответственно в 2008-ом и 2010 годах (издательство "Новый ключ").

Третий по счёту памятник большому другу автора-составителя дополняют очерки и стихи последних лет.

Жемчужиной книги являются п и с ь м а талантливой учительницы, чья светлая личность увековечена московским поэтом.

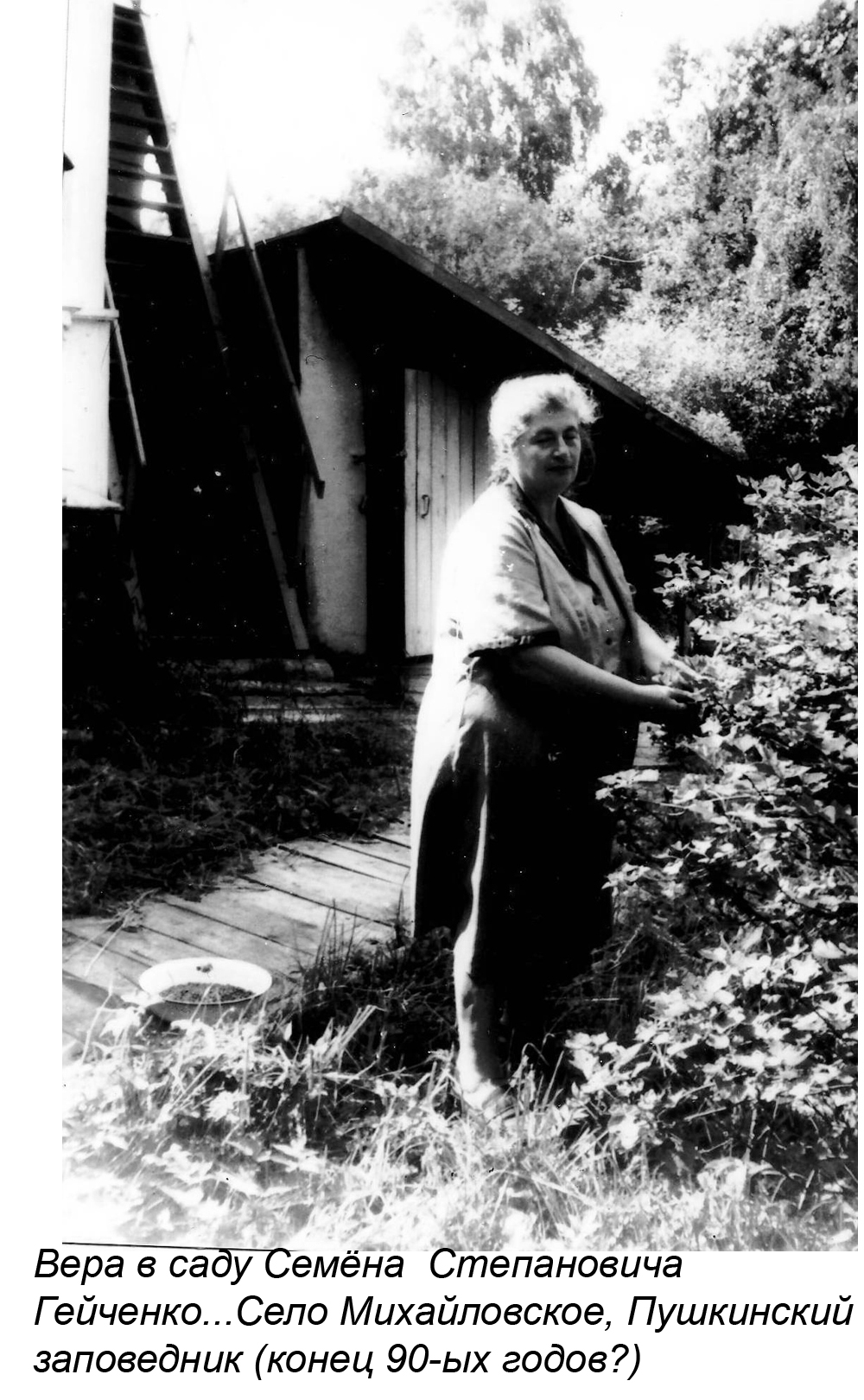

Содержание "повестей в письмах" Веры Малевой чрезвычайно разнообразно: здесь и след Пушкинского заповедника времён Семёна Гейченко, и "педагогическая поэма" словесницы, горячо любившей своё призвание, и круг чтения филолога, и портреты друзей, чьи судьбы нередко трагичны... Зарисовки природы, городские пейзажи, поиск дороги к Храму, след зловещего Чернобыля, сократившего Вере жизнь, -- вот далеко не полный перечень сюжетов и тем эпистолярного "романа", который -- в этом раритете -- представлен наиболее полно ближайшей подругой киевской учительницы.

Всеотзывчивость и редчайшая по силе доброта, остроумие, жизнелюбивое внимание к людям, нежная меланхолия, верность и некорыстие --грани характера Веры Вениаминовны, чьи письма отныне -- один из богатейших и уникальнейших памятников недавно минувшей эпохи.

----------------

В 1-й том вошли страницы из книги "Вера!..", а также новые стихи московского поэта, посвященные киевской учительнице.

"НА СВЕТЕ НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ ЛЮБВИ, ВЫШЕ РОДСТВА ЛЮДЕЙ..."

(Константин ПАУСТОВСКИЙ)

"...Может, всё на земле - это только один человек?"

(Светлана Соложенкина)

____________________________________

Мы живём в мире условных истин и неосознанных парадоксов.

Нас подстерегают каверзы политики, чужих лжеопытов и погоня за выживанием в мире тяжкого общежития. Пытаясь найти смысл своего бытия, мы бросаемся к удобной и привычной -- непроверенной и зыбкой на самом деле -- морали, подменяя Бога -- догмами, созданными испорченным телефоном государственности.

Ни одна религия мира не пожалела ЧЕЛОВЕКА, на разгадала -- в пылу междоусобиц и строительства норм стадного комфорта - его истинных тайн и загадок.

Смертный, неповторимый человек -- в мусорной яме забвения. Забота о пользе котлеты, о пользе пушечного мяса, наповерку, далека от феномена творчества, феномена человеческого счастья....

Среди утрат мирового самостояния -- ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Её трагедия -- фанатизм стада, извечное "РАСПНИ ЕГО..."

Но мы неодинаковы. Мир каждого -- самоценен и торжествующе прекрасен. В этом спасение...

Искусство -- отчасти! -- приоткрывает завесу над бытием духа самого трагического из существ Земного Шара -- мыслящего, богоизбранного, несовершенного, великого, противоречивого... Но призванного ОСОЗНАТЬ и оправдать ПРИРОДУ, доказать: есть право жить не по законам стаи и стада, -- то есть быть ЧЕЛОВЕКОМ. Свободным человеком.

ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО -- вот наивысшие ценности столь краткой и до боли невостребованной жизни индивида. В нас гаснет с годами, ПОСЛЕ ДЕТСТВА, больше талантов, чем мы реализуем. ("Так уходит балет, уходит музыкальная школа..." -- строчка из Дневника моей покойной однокурсницы Наташи Туренко). На сто процентов реализуются только вожди да наполеоны. Пушкин реализовал себя -- процентов на десять... ("Но больше расплескал" -- это Юрий Кузнецов о нём!) Жизнь человека -- мучительная попытка Природы осознать себя, -- скажет герой рассказа Василия Шукшина. (И прорваться куда-то выше! -- добавлю).

ЛЮБОВЬ И ТВОРЧЕСТВО -- вот оправдание жизни. Потому что они независимы от диктата толпы. Всё хорошее, что было и будет в пути -- от них производное. Всё, что захочется вспомнить в последний час...

Мы одурманены биографиями знаменитостей, нас манит (тяжкая по сути) слава "звёзд" и кумиров масс-медиа. Мы сбиты с толку, мы забываем, что всё одухотворённое и не зря прожитое -- и есть истинно ВЕЛИКОЕ.

Песнь в письмах и стихах -- наша с Верой Малевой - и есть лучшее тому подтверждение, что "простых" людей на свете мало, зато есть множество нераспознанных.

Не случайно одна из читательниц назвала Веру "писателем-романтиком".

Её письма летели ко мне без малого 28 лет.

Перечитав их после смерти друга, я увидела растрёпанный яркий роман, а может быть, эпопею, и уж безусловно -- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ЭПОХЕ, а не только личный дневник...

Тайна личности Веры Вениаминовны, её бед, надежд и радостного служения людям, её "духовного материнства" в страде школьных будней -- это прыжок над обыденщиной, полёт сверх физических сил...

Поэзия (писем и стихов) -- венец её БЕССМЕРТИЯ.

Поэзия -- всегда вызов обывателю...

NB: Мы не имеем права забывать ЛЮДЕЙ!

Жизнь Веры Малевой -- это тоже кладезь для историка.

А сколько увидит в этом зеркале будущий (да и нынешний) учитель!

Я не дала исчезнуть этим письмам, потому что в сердце моё стучится Верина судьба. Душа Верочки надеется на меня, голос её меня торопит...

А потому "писатель-романтик" воскрес.

"Вера была великой учительницей, мне до неё -- расти и расти! -- призналась мне в Клину пожилая учительница, одна из лучших в городе.

Реализовать себя в этой жизни очень трудно.

Но можно -- в союзе с другом -- стать собой, выстроить себя.

Мы с тобой сделали это, Верунь. Мы отстояли нашу Поэзию.

А потому -- всё остаётся людям...

Татьяна НИКОЛОГОРСКАЯ,

Сентябрь 2009 - декабрь 2012 года, Москва

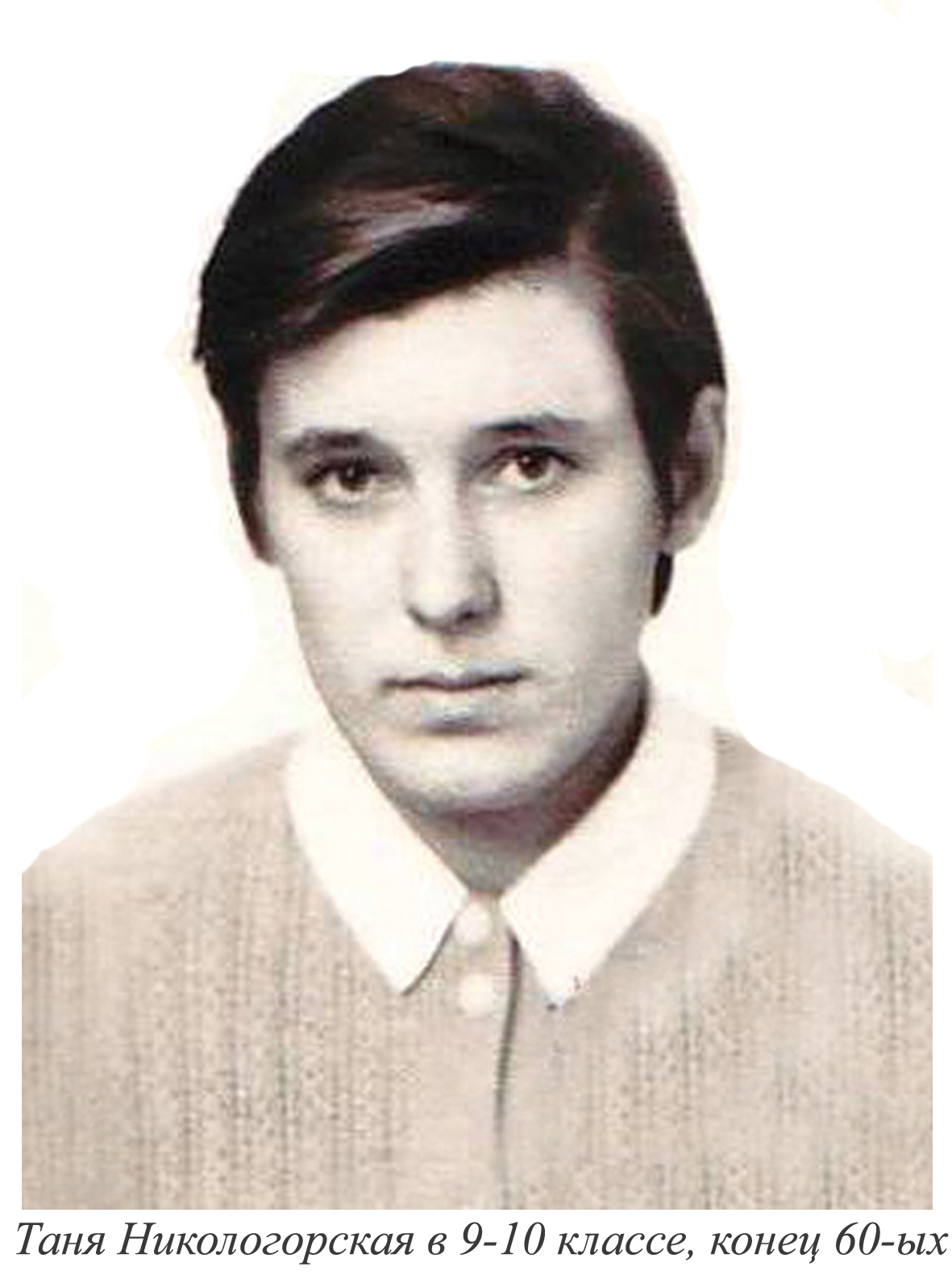

Татьяна Никологорская

По лунному лучу...

СТИХИ

на об.шмуца!!!

х х х

В.М

По лунному лучу

Уходишь от меня

Упорной и слепой

Сомнамбулы походкой.

Тебя позвать хочу, -

Но луч не знает дня.

Все глуше отзыв твой -

И реже плач мой кроткий.

Ты здесь - и ты нигде.

Ты - жизнь моя и кровь.

Ты - яблока судьбы вторая половинка.

Ты - вызов моей беде.

Ты стала вихрем слов.

И одиночества початой четвертинкой.

Тебя мне не догнать.

Объятий не сомкнуть.

И мокрые не целовать ресницы.

Зачем же, до сих пор,

Презрев размолвок муть,

Друг так отчётливо и чисто снится?

Ты - правда и печаль.

Ты - выдумка моя.

Ты - п л а ч у щ и й о г о н ь ,

Что порожденье Фета...

Ты - шрам мой навсегда от этого огня

И на Святой Горе - немеркнущее лето.

Мне ведомо теперь, зачем в иных мирах

Живёт одна из лучших на Земле мелодий.

Все истинное побеждает страх,

Преображается,

но не проходит!

16 -21 апреля 2008 года

Москва

х х х

Я вновь купаюсь в этих письмах.

В их тёплой правде,

Нежной лжи.

Стрелец мой, Тигр мой независимый,

Опять мне юность расскажи!

Верни мне лето Святогорья,

Над Пушкиным дневную ночь.

Ты - жизнь.

А счастье или горе -

Не мне загадку превозмочь.

Мы всё друг другу рассказали

За тридцать лет, за тридцать вех.

И обнимает нас в печали

Бесстрастный искрящийся снег.

Но там, где звёздочкою Вечность

Сроднила судьбы и пути, -

Всё светит мне твоя сердечность.

Всё силюсь я тебя найти...

23 мая 2009 года.

Москва.

РАЗГОВОР С БОГОМ. СОН

Седую,

И в ночной рубашке,

И босиком -

На Страшный Суд?!

Не надо !!

Позабудь вчерашнее. Безумное, чужое, зряшнее...

Пусть ангелы её спасут!

Со мной - что хочешь делай, Боженька,

А это сердце - пожалей!

Обуй её, в отёках, ноженьки.

Даруй прощенье поскорей!

Она - дитя. Почти безмолвное.

Во всём покорное судьбе...

Неужто предназначишь молнии

И гром несчастной голове?!

Ты - Бог.

Ты - сильный.

Мы ж рождаемся

Немногим зрячее котят.

Ты с женщиною расправляешься

Иных святых - нежней стократ!

Учительницу по этапу

Ты не погонишь. Я молюсь,

Чтоб преисподнее гестапо

Тебя не тронуло, Верусь...

Босая, в байковой рубашке,

Идешь, бела, на Страшный Суд...

Не надо!

Бог, - прости вчерашнее,

Больное, лживое и зряшнее...

Сам не суди коль учишь тут!...

Она и говорить боится-то...

Лишь из очей её глядят -

И Лев Толстой, и тьма египетская,

И грусть космических баллад...

Её прекрасней НЕ БЫВАЛО!

Она - ребёнок.

Ты - сильней;

Сорви страданий покрывало,

Верни ей рай и смех скорей!

Запомни, Бог: мы были счастливы!

Мы помогали жить друг другу.

Не всё святое обозначено...

Да убери ты эту вьюгу!!!

..........................................

Бог, не держи меня здесь долго,-

Об этом тоже попрошу.

Из сердца кровь течёт, как Волга.

И я п о с л е д н е е пишу.

Кровь и слеза - мои чернила.

Но долг последний я отдам,

Когда, отвергнув век унылый,

Я, книгу "В Е Р О Ч КА" издам...

В Твоих лугах окошко светится:

Гуляет месяц!

Пусть мы встретимся,

Под вишней, в мамином саду

С антоновкою на меду,

Где яблоки стучали в крышу,

И друг шептал:

-

Озяб малыш мой!..

Где благодатней одеяла

О н а меня отогревала.

Рассвет над Псковщиною тает.

Искрит безлюдная дорога...

Я честно говорила с Богом.

Вот - быль,

И эта быль - святая.

Январь-февраль-март 2008 год.

НА ВЫХОД ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ "ВЕРА!.."

Зелёные косыньки

У моей берёзоньки,

Затенив балкон,

Спорят с ветерком.

Пролетели в деле

Годы и недели.

Овладели грозы брошенным гнездом.

Я тебя обидела -

Восемь лет не видела,

Вовсе не заметила доброты ветвей.

А сегодня в первый раз

Светлый май встречает нас

Маечкой зелёною

В комнате моей!

Здравствуй, смех берёзовый.

Облегчи ты слёзы мне:

Книгу Чистой Верности

Освяти окном!

Ты со мною, Верочка,

Искренняя веточка!

Кинь в берёзку весточку:

Как - на Свете Том?.

Вот и стала вечною

Наша связь сердечная -

Твои письма, мысли...

Реквием стихов...

И все годы прежние

Распустились, нежные,

Той мечтой безбрежною

Юных наших снов.

Не горюй, подруженька!

Многое завьюжится.

Многое забыла ты -

Там на небеси...

Не пройдёт любовь моя -

Это твёрдо знаю я.

Всё тебе я отпустила -

Ты меня прости!

20 мая 2008г. Свиблово.

" Нет, я жива!

И жить я буду вечно.

Есть в сердце у меня

То, что бессмертно..."

(Леся Украинка)

М А В К А .

.. Куда ты ушла -

я не чую, не знаю.

Ты - девочка Мальва,

Ты Мавка лесная.

Ты - сорванный ветром нездешний цветок,

Упавший безвестным в зелёный исток.

И сразу злорадная выпь закричала,

Когда ты покорно клонилась к началу.

Зачем мы терзали друг друга?

Не знаю.

То - навь и затменье, морока лесная,

Лохматая нечисть глухой старины,

Коряги, чьи завистью души полны.

А я - на свободе.

Не с ними, не с ними !

Я дам тебе новое, вещее имя!

И - только одна - от забвенья спасу

Я сердце твоё, что у сердца несу.

Ты в снах появляешься, друг мой чудесный.

Меня утешаешь. Твердишь: "Я воскресла!"

В котором мы встретимся снова столетье?

Я верю во встречу.

Мы - дети.

Мы - дети...

Конец 2008г. Ноябрь.

"Никогда ни о чём не жалейте вдогонку..."

/Андрей Дементьев/

х х х

Чужим умом удобно жить.

Но лишь ребёнку...

Я не устану дорожить

Страстей воронкой.

Я не устану ворожить

Над кипой писем.

Над рукописями трястись.

Путь - независим!

Мутится озеро души

Иль не мутится,

Со мной навек в ночной тиши -

Звезда и птица.

Без этой боли о былом

Мы все - манкурты.

Ему, листая свой альбом,

Не дай заснуть ты.

Не комкай прошлое!

Храни

Всё то, что живо,

Осмысли письма, судьбы, дни.

Забвенье - лживо!

И, стойко верная друзьям,

Познанью, Чуду,-

Жалеть вдогонку буду я,

Жалеть я буду...

18 апреля 2009 года - 20/IV. 09.

Страстная Суббота

х х х

...Вся музыка отзвучала,

Откланялась,

Уплыла,

Ушла к вековому началу,

И лучше ещё, чем была.

Все книги отшелестели,

Отрадовали,

Отклялись,

Весенней цветущей метелью

В судьбе ненароком сбылись.

Вот это и стало молитвой,

И сутью моей, и путём,

И чашкою счастья разбитой,

И фронтом, что не обретён.

И окна родной Третьяковки,

И фильмы про дом, где живём, -

Пролёткой лошадки московской

Упрятались за окоём.

Осталась родная столица,

История, мачта, мечта...

Да остро любимые лица -

Забытым - не счесть! - не чета.

Осталась текучая память,

Та книга, какую - пишу.

И жизни, и музыки замять,

Которым я принадлежу. 4 мая 2009 года. - Свиблово.

х х х

" ...До боли

Нам ясен долгий путь..."

(Александр Блок)

Рахманинов...

Колокола гудут...

Откуда эти скитники бредут?

Из древней, заповеданной Руси?

Из грусти - высоко на небеси?

Я им внимала в юности своей.

Они слышны -

то слабо, то сильней...

Какой-то журавлиный клёкот в них.

Открытость жизни. Космоса родник.

В них чей-то вой -

И слезы допьяна...

И вечный бой!

И вечная война...

Они про Аввакума помнят стон.

Речь не о том, каким крестись перстом,-

Но если человек ты по судьбе,-

Сильнее смерти истина в тебе.

История и совесть в них слышна.

Стрела сквозь звон заветный их прошла.

И вот опели путь моей любви...

А кто мы? Что мы?

То, что мы смогли.

14-18 марта 2008г.

х х х

...Ты примешь горсть сердечного.

Уснёшь...

Опомнишься.

В последний раз заплачешь.

Родные письма - нет, не зачеркнёшь!

Всю жизнь, как кинофильм, перелистнёшь.

В речушку детства в сумерках войдешь...

И вмиг поймёшь,

Как много в мире значишь.

20 февраля - 18 марта 2008г

х х х

Я праздную победный день сегодня!

Свершилось: книга одолела смерть.

/Ты напророчила. А я лишь только

Любить умела. И умела сметь/.

Во сне посмертном - помнишь? - ты сказала,

Что имя "Вера" - вроде позывных.

(Ещё тогда, в слезах, я знать не знала

Всей силы слов насмешливых твоих).

Нас обнимают фолианта своды.

Мы снова вместе и - навек, Верусь!

Михайловской гадюки подколодной,

Косохновской святоши - не боюсь!

3 июня 2008 г. Москва

Анданте кантабиле

Любовь сквозь корявую форму услышать,

Шершавую строчку - простить.

Мне - поле моё перейти,

Только б выжить,

Где пульса теряется нить.

Бессмертие мне по руке предсказали,

А старость - она не моя.

Всё поле уходит в небесные дали -

Не тропочка, не колея.

Не плачьте! Ведь сердце готово на муку,

Свобода его - наразрыв.

...Мне только пожать бы горячую руку,

До крови губу закусив.

7 мая 1990 года, день рожд. П. Чайковского

с. Фроловское /под Клином/, родина Пятой симфонии. Лес и поле.

/Я - после операции на щитовидке/

"Повести о лесах" Паустовского

Когда тебе снятся кошмары погонь,

Запомни: спасение - встречный огонь!

Твой лес выжигают, шипит клевета,

Мерзавцы слагают дрова для костра,

Который тебе уготовила л о ж ь,

А ты не сдаёшься: стихи издаёшь!

Не прячься. Не сетуй. Навстречу иди.

Не прячь своё сердце и рану в груди.

И, в пику попыткам тебя запугать,

Унизить с улитку, смешком доконать,

Скажи: да, н е в и н н а любовь и мечта!

...И, встречной лавиной, огня правота

Задушит пожар в заповедном лесу.

...Я милое имя от тлена с п а с у!

Я, только одна, дам б е с с м е р т ь е ему.

И вместе мы будем в веках потому.

1 июля 2008, Пушкиногорье -21 декабря 2013, Москва

ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА МАЛЕВА

(1938 - 2005)

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Родилась в Клину Московской области в семье инженера завода "Химволокно" и лаборантки этого же завода.

Раннее детство провела в эвакуации (Кустанай).

До 12 лет училась в Клину (посёлок Майданово, заповедный оазис, связанный с жизнью и творчеством великого композитора П. И. Чайковского)

С 1951 года с родителями поселилась в Киеве, где окончила среднюю школу и, впоследствии, Педагогический институт.

Всю жизнь преподавала литературу и русский язык в школах Дарницы - долгие годы в школе N 148, где некогда училась и сама, - а также в других учебных заведениях. Ветеран труда. Безусловно лучший русист-словесник Дарницы. Немало путешествовала по России и Украине. Посетила Пилипчу (родину предков Паустовского), Чернигов, просторы Дона. Побывала в Вологде, Одессе, Полтаве, Каменке-Черкасской, Каменке-Воронежской, Белой Церкви, Браилове; посещала Прибалтику, Ленинград, Старую Руссу, Мценск, Подмосковье, много раз бывала в Москве. Веру Малеву видели Волгоград и Псков, Крым и Кавказ, Брест и Краснодон, Звенигород и Харьков.

С конца 60-ых годов ХХ века почти ежегодная паломница Пушкинского заповедника (Псковская область). Ухаживала последние дни за парализованным Гейченко. Создавала для детей творческие кружки и факультативы, проводила КВНы, ставила самодеятельные спектакли. Часто водила учеников в театры Киева - оперный и драматические. Участвовала в походах, не чуралась работы в колхозах.

Основные увлечения: поэзия, музыка, театральное искусство.

Самоотверженно работала в преклонном возрасте с онкобольными детьми.

Была близким другом семьи С.С. Гейченко (основателя Пушкинского заповедника в послевоенный период), а также В.Б. Сосинского - участника Французского Сопротивления, русского дворянина, репатрианта, хорошо знавшего Марину Цветаеву и круг русских эмигрантов Парижа.

Имела обширнейший круг друзей и учеников - в Киеве и за его пределами. Выдающаяся черта характера - самоотверженность. Стрелец. "Тигрица".

Около 28 лет переписывалась с московским журналистом и поэтом, своей близкой подругой Татьяной Никологорской, чья книга "Вера!.." стала памятником. /М., "Новый ключ", 2008 год/.

В письмах Веры раскрывается богатейший духовный мир учительницы, её незаурядная, яркая личность, одержимая прежде всего любовью к детям и своему страстно обожаемому предмету - русской литературе.

Оживают образы друзей и учеников. Благоухает юмор жизнерадостного, импульсивного, всеотзывчивого человека. Тонкий лиризм, сердечность, умение жить миром друзей, их заботами и тревогами, верность и преданность, благородство чувств, прекрасный русский язык, незамысловатая беллетристичность писем, круг чтения, следы эпохи, памятной нам всем, боль за всё живое и страждущее - эти качества позволяют видеть в Вере Малевой нераспознанного "писателя-романтика" - и безусловно, автора новой Педагогической поэмы, ещё ждущего своего вдумчивого и гуманного читателя.

В российской газете "Слово" /www.gazeta slovo.ru/ в одном из номеров сентября 2006 года вышел большой очерк - памяти учительницы. Журнал "Природа и человек" в 2013 году опубликовал большую подборку писем Веры (NN3, 4, 5 и 6).

ВЕРА МАЛЕВА

друг вечный

(Повесть в письмах)

Вера Вениаминовна Малева

на об. шмуца!

ДРУГ ВЕЧНЫЙ

Из писем Веры Малевой Татьяне Никологорской

(1976-2004 годы)

"...Всё есть у нас, девочка: наша Россия, берёзы, ты и я..."

(1976 год).

Из писем Веры.

"Вера Малева - абсолютно очаровательный человек..." (Репатриант, герой французского Сопротивления, русский дворянин Владимир Брониславович Сосинский, Москва. Из телефонного разговора начала 80-ых.

В.Б. Сосинский был консультантом известного художественного фильма о Матери Марии).

"Мир лишь луч от лика друга,

Всё иное - тень его..."

(Николай Гумилёв)

на обор.шмуца

ПОВЕСТЬ В ПИСЬМАХ

Михайловское 11.07.76 г.

Милая моя,

моё нежное, сероглазое, тёплое чудо,

мне надо остаться без людей и вспомнить тебя по-настоящему. Плачу о тебе, но пусть тебя это не беспокоит. Бог знает, отчего плачу. Нельзя дотронуться до твоей руки -- и всё, что говорю сейчас людям, кажется ложью.

Я не перестану жить во лжи, но ты мне душу перевернула -- и опять не пугайся, моя добрая девочка, ты -- свет и нечаянная радость (и всё это жалкие слова по сравнению с тем, что нельзя рассказать и что живёт сейчас во мне).

Вчера обругал меня Гейченко за бессодержательность жизни и за любовь к С.: "Скажи мне лучше правду: ты его до Москвы провожала, этого Вовеласа. Ну что ты могла делать целую неделю в гостинице?"

А румяная нянечка удивилась, почему я с тобой не уехала. А я ей напомнила её слова (...) -- она запела: "Чевой-то она (ты, Таня) такие слова мои непошные запомнила". (Непошные -- плохие).

До свидания, родная моя. Почему-то не могу писать - опять реветь начну.

Целую тебя и люблю. И всегда помню.

Вера.

17.7.76. 4-ое, а не 3-е,

3-е ты приказывала не отсылать.

Милая Таня,

вчера утром приходила та румяная нянечка, которая "изнутри чёрная", и рассказывала свою жизнь. Записывать всё было неловко, вот тебе немножко: "Мой муж был -- как гончая собака СКИТУШШАЯ. А если всё рассказать, как я по первости жила, то морё будет всего. Самые серые, последние слова наши.

На своём веку поживёшь и в торбе, и в меху (мяху), а жизнь - прясельцами, знаешь, в деревенской избе в потолке прясла: одно жжёно, другое сгнило, а и хорошее есть.

И вилами меня колото, и резано меня, и душено. Много мною в жизни подумано и размышлёно, глубоко когда в жизнь войдёшь, лёгко не бывает.

Будешь хорошо говорить, как по холке много потёрто (это в ответ на моё -- хорошо говорите)". (...)

Нужно мне тебя пережить со страданием, а что от меня останется -- видно будет. Никаких людей сейчас не хочу -- случайные, пожалуй, легче, искренне радоваться могу только бабкам в нашей гостинице, да знакомым с Михайловской поляны.

Часто бывала в эти дни у Гейченко и чувствовала, конечно, и напряжение -- не то говорю, всё неправда. И уговариваю себя: ведь я этих людей люблю по-настоящему, ведь не просто же любезности говорю и ведь не из-за корысти -- и опять ты -- мой судья: а как ты взглянула бы на это всё.

Понимаю, что не должна никого с тобой сравнивать - и опять не могу.

Только не тревожься ради Бога: когда и как пройдёт всё это, не знаю, но спасибо тебе -- не думала, что мне ещё может достаться что-нибудь подобное.

В Москве, наверное, буду, если буду, 9-11.

Будь здорова, милая моя девочка, и не беспокойся.

Вчера кто-то оставил на могиле Пушкина букет гвоздик и несколько привязанных закладок со стихами (пушкинскими). На одном листке -- Окуджава:

А всё-таки жаль, что нельзя с А.С....

Подпись под этим листком - Я и Таня.

Мои киевляне решили, что мы с тобой таким образом переписываемся с Александром Сергеевичем и прибежали выяснять, правда ли.

Всё.

Обнимаю тебя и целую (...).

Лучше ли маме?

В.М.

Михайловское,

2.08.76 г.

Моя дорогая девочка,

если я тебя не увижу, мне будет горько; из-за тебя я хотела бы жить в Москве, в Клину, в Одинцове -- (...) страх за тебя -- хорошо ли тебе -- и более эгоистичный -- помнишь ли ты меня; без твоих писем мне тоже нехорошо, я перечитываю прежние.

Одна добрая душа подарила мне книгу стихов. Там есть стихи о Твардовском:

"Сочувствием обременён

И в песне верный своевольно,

Он сердцем принял боль времён

И сделал собственною болью".

(...) (...Извини за прозу, не знаю, почему-то не могу списать этих стихов).

Это я к тому, что С. я написала нежное письмо о том, как я его помню, как я ходила по Питеру, как я люблю тебя; не знала я этих стихов, чтоб слегка издевнуться над милым моим белобандитом - их написал его добрый знакомый.

Ты тоже не можешь предположить, как много ты значишь для меня. Дня два тому назад Тата Гейченко сказала об одном знакомом: "Понимаете, он вполне светский человек". Мне стало не по себе: я подумала, что тебя эта характеристика покоробила бы. Забавляется Дудин -- я думаю, как бы ты отнеслась к его забавам, кто его знает -- он кажется мне добрым человеком, и уж совершенно точно -- он не сноб, но ты что сказала бы?

Ты вернула мне что-то из забытого прошлого, что-то такое светлое и чистое, что я не могу представить, как это к тебе можно относиться просто хорошо-спокойно, а не любить тебя (...) Когда-то я обещала прислать тебе записи из дневника о тебе, выписала и не отослала. Сама понимаешь, что вместо дневника я пишу тебе письма.

Но всё-таки вот тебе.

2 июля. Девочка с серыми глазами и чистым лицом. Очень изящные жесты. И руки.

4 июля. Таня Никологорская. Нельзя навязывать отрицание, можно -- любовь. Тот, кто любит, всегда прав.

5 июля. Милая Танина вспышка. Чистое дитя. Чистота спасёт мир.

(ПРОСТИ ГЛУБОКО-МЫС-ЛИ-Е!!)

8 июля. Сероглазое Чудо вздыхает во сне. Удивительная способность закрыть глаза и опять спать. Потрясение - от чистоты, правды, глубины. И боль. Не от того, что ты уже не можешь быть такой, а от того, что не можешь оградить от ударов, укусов, от её боли. И она останется в прежней чистоте. И не станет разумно спокойной, как ты, и не примирится.

9 июля -- это списать не могу, уж слишком мне больно дался этот день. И простишь меня -- чай у Сосискинских друзей был для меня разрядкой, а то бы не выдержала (...). Девочка, я тебе благодарна (...) за всё (...).

Твоя В.М.

("Сосискиным" репатрианта шутливо прозвал Гейченко =Т.Н.=)

31.08.76 г. Киев

Милая моя, сероглазая моя, единственная радость моя,

что-то грустно сегодня стало; взяла твоё письмо -- наугад (любое, всякое, каждое), прочитала, что-то запела; мама вдруг обрадовалась, решила, что что-то хорошее со мной случилось.

Девочка, солнышко, ненаглядная моя,

ты со мной, что бы ни случилось; Господи, кого благодарить, что отпуск кончился у тебя в июле, что поехала ты в Михайловское, что поселили тебя и меня в палате N 9, да еще и рядом!

Как бы тебе ни было плохо, ты -- моё спасение, мой покой, мой берег (причал -- ты говоришь обо мне), помни: мне без тебя нельзя.

Завтра -- 1 сентября. Ты меня раза три уже поздравила. Спасибо тебе, девочка. Живёшь -- и уходят от тебя люди. Раньше -- 12 раз подряд -- я приходила в родную 167 среднюю школу (даже среднюю написала -- вот шкраб законченный!), на крыльце стоял физрук -- смуглый, чёрный, загорелый, было ему под 50, друзья звали его Ахмет, хоть был он Изён, еврей из Грузии. Мы целовались при встрече, а потом нежно здоровались с МихСидом, был у нас такой завуч, Михаил Сидорович Пинчук. После его похорон ко мне подошла одна женщина и сказала: "Это первый Ваш завуч -- интеллигент, будьте уверены, что и последний".

МихСид отвел меня 2 декабря 1961 года на мой первый урок, он в трудные минуты говорил: "Что Вы грустите, Вы такое древо жизни", -- или: "Разве Вы не знаете, что делать, почитайте стихи" -- и начинал:

"Любить иных -- тяжёлый крест,

Но ты прекрасна без извилин", --

и я начинала вопить, что он смотрит не на меня, а на Любку Молчанову.

Он говорил медленно; когда сердился, шея его краснела, а нос поднимался, но он редко на меня сердился. Когда мне, юной, робкой, непорочной, одна уверенная в себе женщина (и председатель месткома) сказала: "Из Вас учителя никогда не выйдет, дети Вас никогда слушаться не будут", -- я так рыдала, что он пошел за меня на урок. Он подарил мне книгу, написал -- товарищу по нелёгкой работе -- я вздохнула, а он засмеялся: "Взгляните на заглавие", -- заглавие было: "Давайте радовать друг друга".

К нему можно было зайти в кабинет и послушать музыку. 20 апреля 1973 года я бежала в школу, мой класс был дежурным, и, если б я опоздала на 10 минут, он начал бы линейку без меня (было такое мероприятие у дежурного класса каждое утро), и мне было перед ним стыдно. Я пришла, его нет; подошла ко мне девочка, плачущая, и говорит: "Наш завуч вчера вечером умер". Я не поверила. Когда пришёл директор, я попросила его подойти к Наташе и поговорить с ней, а сама ушла реветь поближе к подвалу, чтоб дети не видели. После смерти Михаила ушла из школы легко. (Смуглый весёлый физрук умер тоже).

Ты прости, девочка, что такое похоронное письмо. Не знаю, что это вдруг со мной. Это потому, что 12 лет подряд 1 сентября славный, умный, добрый человек говорил мне: "С праздником, В.В.!" А завтра праздника не будет... (...). В.М.

Киев. 7.09.76 г.

(...) не могу начать готовиться к завтрашнему дню. Не могу, потому что ещё не написала тебе письма -- третьего за сегодня.

Мне вдруг не по себе стало: а вдруг сегодня, как 31-го, ты ждёшь звонка?

Девочка, моя радость, моя печаль, моя совесть, прости меня за все минуты, когда тебе бывает горько или больно из-за меня.

Сейчас перелистывала дневник, почти прекратившийся. И вдруг - 6 июня. Вспомнила этот день, как ты славно сказала, -- с х о р о ш и м и чужими. Пили очень крепкий чай и шампанское. За Александра Сергеевича. И мне захотелось из него записать --

"Никому отчёта не давать,

Себе лишь самому служить и угождать..."

И казалось, что это было бы счастьем -- покой и воля, вольность жизни и покой --

Боже мой, кто же знал, что меньше, чем через месяц, явишься ты (...).

Думаю тоже, что, любя и помня многих, я могу говорить тебе о твоей единственности в моей жизни.

Ты просишь, чтоб я берегла себя хотя бы "для Таньки".

Да, моя родная, ты подарила мне это счастье: думать о себе для тебя, друга (...).

Я подумала сегодня: ещё одно чудо подарила жизнь.

(...) А стихи твои прочитала сразу, не могла отложить, пропустить -- как пьёшь вдруг -- измученный жарой и жаждой -- и вдруг полевые дороги, колосья и вода -- помнишь (конечно, помнишь) толстовское сравнение: точно забыла -- ломящая зубы (грубо звучит), с пылинками, живая.

Милая, я напишу тебе -- поздний вечер, скрипка доносится, и шум какой-то поздний, дальний.

И ты за синими лесами, Господи, когда же увижу тебя, моя славная, моё чудо.

Целую тебя, родной мой человек, дитя моё.

Твоя В.М.

Киев. 7 сентября 1976 г.

Татьяна, моя девочка, сейчас свободный урок, надо бежать на рентген, сдавать какой-то план какой-то воспитательной работы. А утром почтальон не успел прийти, и я перевариваю твои вчерашние письма (...)

Хмуро, серо за окном, на душе светло, славно, печально -- н е г о р ю й т е!

Славная ты моя (...).

Так вот, мне по-другому работается сейчас.

То ли высказалась я при публике -- легче стало; но главное -- ты, ты на меня -- тётеньку учительницу -- смотришь -- и я перебираю свою учительскую жизнь: а что ты сказала бы, интересно ли тебе -- ребёнку Тане Никологорской -- было бы у меня на уроке?

(...) Счастье -- это видеть тебя, и слышать, и читать твои письма, и целовать твои глаза, и бродить с тобой по Москве.

Я сопротивляюсь Москве не потому, что не люблю её, а потому, что не хочу быть неискренней: пока не люблю её так, как ты любишь, мое чудо, моя прелесть.

Полюблю ли -- не знаю. Но это не должно тревожить тебя.

(Весной 2000 года, 9 мая Вера мне сказала, гостя у меня:

-- Люблю Москву... Т.Н.)

А полюбить её из-за тебя -- разве грех? Ведь город -- это и память о людях. Не память, нет, ощущение какое-то.

И память о том, как ты смотришь из окна и говоришь о л а с т о ч к и н ы х х в о с т а х -- зубцах стен кремлёвских.

И о всей тебе. Этого не расскажешь.

Родная моя, девочка моя, до свиданья.

Целую тебя.

Вера.

Киев. 9.09.76 г. Ночь

(...) Родная моя, бродишь по Арбату, и я завидую твоей циркачке и Арбату. Я буду любить Москву, ты сейчас заслоняешь её от меня. Ленинград я могу воспринимать отдельно от людей, я сначала полюбила его -- город, образ города. А Москва -- это тоже очень много для меня, но сначала я вижу в ней людей, милых мне людей (...).

Киев. 10.09.76 г.

(...) Девочка, -- какая я фея Сирени? Спасибо, конечно, с этой феей связано одно из самых сильных детских впечатлений.

Первый мой театр - Большой, "Снегурочка". (...) Весна -- Давыдова и (...) Снегурочка -- Шумская. Дома в Клину я очень подробно всё рассказала, и взрослые удивлялись: "Смотрите, поняла".

Они не понимали, что я не поняла.

Почему Берендей не огорчился, когда растаяла Снегурочка. Почему "печальная Снегурочки кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут". Он мне показался очень жестоким -- этот Берендей, а вначале так понравился и так пел. И долго ещё меня передёргивало от этих слов -- как можно быть спокойным, -- люди погибли, и до сих пор не по себе.

А "Спящая" -- может быть, и не первый балет, что я увидела, но первое очень сильное впечатление. И что же мне понравилось? - Как проваливается в люк фея Караб(о?-а?)с. Как улетает на качелях из сирени фея Сирени -- была в Киеве очаровательная женщина Лидия Герасимчук, лицо -- ангельское, до сих пор фея Сирени у меня она.

Она умерла 36 лет от родов. Была я тогда уже студенткой, с тех пор на "Спящую" не ходила. Ушли давно мои Авроры, а главное -- черноглазая фея Сирени (...).

Мне кажется, что ты приписываешь мне качества, поступки и мысли, которых у меня нет.

Дневник я забывала:

по безалаберности;

не думала, что им кто-то заинтересуется;

была уверена, что читать его никто не будет (подозревала всех в порядочности).

О женщинах в нашей палате что тебе скажу: белая Лариса очень сердечно к тебе относилась, не удивлялась (...) тому, что еду за тобой в Псков. Она совсем простая, конечно, но у неё нет самодовольства, и она слушала тебя и верила тебе. И твоё мнение (о музыке, о стихах) было для неё важно.

О моей соседке справа сказать ничего не могу, это с ней ты объединилась в борьбе за педагогическое наследие В. Сухомлинского. А мне стало скучно, когда она сказала, что педагогика -- н а у к а и что она в школе работает 10 лет.

На твоей первой (клопиной) кровати лежала подолгу женщина из Волгограда. Бледная, с каким-то болезненным лицом. Читала "Онегина". Волгоград не слишком сыто кормится. Но в ней не было обозлённости, с которой некоторые волгоградцы говорят с сытыми киевлянами (я зимой там была). Она какая-то бледная и кроткая (...).

Киев. 11.09.76 г.

Здравствуй, девочка,

перебирала письма и нашла программу "Спящей", письмо Юрия Львовича, к сожалению, второе, в институт, где он вспоминает о нашем приглашении двухлетней давности (речь идет о Ю.Л. Давыдове -- племяннике П.И. Чайковского. В послевоенные годы родич композитора работал в Клину. Т.Н.), две фотографии -- себя, тощую и длинноносую, я вырезала на одной, на второй наша первая красавица Наташка Сизенко дарит ему дурацкий бархатный альбом (тогда еще не были так популярны рушники и дерево всякое).

Спасибо тебе, родная, за моё ожившее вдруг прошлое. Господи, как давно, как светло это было.

(...) Из "Письма к заложнику" Экзюпери (...). Я думала, что у меня такого друга не будет. И вдруг -- ты. И хоть ты не предъявляешь прав на мою дружбу, -- "друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, на которой дышится так легко". (...)

А для Вась и Трушиных тоже из Экзюпери (и для дяди - поклонника Виссарионыча):

"Порядок ради порядка выхолащивает человека, лишая его основного дара -- преображать мир и самого себя. Жизнь творит порядок, но порядок жизни не творит", -- правда, хорошо? (...)

Киев. 11.09.76 г.

(...) Ты где-то спрашивала о моём классе.

Мой класс -- девятый. Спокойный. Девочки недалеко ушли от купеческого сословия (пары четыре золотых серёг у меня в классе есть), но к настоящей интеллигентности ещё не пришли.

Очень яркая личность Элька Елишевич, хочет быть учительницей -- я тебе о ней писала. Легко плачет, её не понимают братья-учителя, считают невоспитанной, нахальной и т.д., а её просто очень трогает всякая несправедливость, и она бухает сразу всё, что думает. Противно учить ребёнка осмотрительности, но приходится.

Марина Штанько (тоже мечтает о литературе) -- огромные глаза, высокий лоб, тихий голос, язва желудка и очень низкое давление. В 6 классе она сказала своей нынешней подруге: ты примитивно мыслишь. Сыр-бор разгорелся, девицы потребовали разговора по душам, что тут объяснишь? Нельзя говорить -- примитивно мыслишь -- или нельзя обижаться, когда тебе это говорят?

Девочки у меня есть ещё интересные, есть и безликие -- мало, (...) может быть, я не успела увидеть? (Увидеть и их непохожесть).

Мальчики -- в этом классе мне с ними сложнее. Не мушкетёры, не рыцари, не грубияны. Существуют по одному.

Костя Гутенко. Я писала о нём, кажется. Стихи писал о кусочке голубого неба в подснежнике, делает чудные вещи из корней и бьёт бабушку. И сестру.

Вообще, у меня ровные отношения с этими мальчиками, а писем им писать, наверное, не захочется.

Костю в первом классе отец бил ногами во дворе школы; у Володи Иванова, высокого, красивого парня, отец страшно болен, за два года из тоже соответственно высокого и красивого мужчины превратился в обрубок и пьёт, и ругается матом.

Игорь Гусак -- весёлый, кокетливый, совсем не глупый. Отец живёт отдельно, об Игоре заботится -- и всё равно какая-то грусть, какая-то ущербность чувствуется.

Витя Ивашура очень болен, желтый, рассудительный (...).

Завтра я иду (еду) в Боярку, к узкоколейке Островского. С ними. Пожелай мне счастливого пути. (...)

Твоя Вера.

Киев. 13.09.76 г.

Девочка,

ну какой же я волевой человек? Пытаюсь проверить тетради -- не могу -- пишу тебе, надо написать Гейченко и одной знакомой, вдруг объявившейся в Париже, взяла бумагу и начала писать -- кому? Своей Татьяне, которую можно было бы оставить в детстве, да она и сейчас откуда-то из того, прекрасного и светлого мира детей, леса, музыки (...).

(...) как будто не было никакого прошлого жизненного опыта, горького и успокаивающего (...) не страдай -- всё проходит. А тут понимаешь, что это неправда, ничто не проходит; вдруг память выхватывает из прошлого -- далё- кого-далёкого -- июля 76 -- нет, нет из какого-то бесконечного тысячетнего прошлого -- её взгляд, его тепло и доверие обжигает тебя болью: ты никогда не посмеешь забыть этого взгляда, этих глаз, этих рук, протянутых к тебе, -- никогда не посмеешь, слишком много тебе было вдруг, в миг дано (...).

Мы были, девочка, кем мы были друг другу в п р о ш л о й жизни?

Мой светлый ангел, моя душа, моя жизнь и радость, пусть не будет в твоей памяти обо мне никакой боли, никакой грусти, я согласна, чтоб вся боль досталась мне,

девочка, милая, прекрасная моя, живи светло.

До встречи, моя голубка, моё солнышко светлое.

Твоя В.М. (...)

Киев. 15.09.76 г.

(...) Ты представляешь меня семь лет тому назад. 1969 год, Ленинград -- Михайловское -- Сосинские. И даже не Ленинград -- Михайловское. Сложнее.

В 1967 году я простилась с человеком, которого очень (?) любила. Я тебе, наверное, рассказывала, как встретила его ночью на ялтинской набережной по дороге в Старый Крым!

Было это в 1964 г., я была чуть старше тебя, поехала в Старый Крым, чтоб посмотреть жену Грина (прости моё легкомыслие). Всё остальное я тебе рассказывала, а чувство трудно передать: счастья, солнца, лёгкости, полноты жизни (я сейчас подумала, хотела бы я вернуть себе этот день -- нет (...)). Потом была любовь со страданиями, я многого по глупости и наивности не понимала, в 1967 году мы расстались навсегда, а в 1969 я вдруг перед отпуском позвонила в Харьков и сказала, что хочу его видеть. И приехала, и встретилась с ним -- просто и дружески; и встретилась еще с одним харьковским знакомым (он недавно умер), знакомый писал стихи, обыкновенные, был он очень болен (астма), глаза трагические, занят был исключительно собой, когда он на прощанье на площади Дзержинского поцеловал мне руку, я завопила: "Не надо", -- так показалось мне театрально, неестественно это прощанье. Но всё-таки в Харькове было хорошо. Люблю чужие города и гостиницы за чувство независимости и лёгкости - я не здешняя, не ваша, мне с вами легко, я вас даже, может быть, люблю.

Из Харькова приехала в Орёл, увидела большой самовар на вокзале, уселась возле него, чаю напилась с какой-то там баранкой, отправилась в Мценск. Там на площади стоит Иван Сергеевич с ружьём и собакой и подпись: "И.С. Тургенев на охоте". А над речкой Зушей Стрелецкая слобода, бабки коз пасут, на холме танк стоит. "Что за танк?" -- спрашиваю бабку, а бабка мне: "А это горсовет эту чуду здесь поставил. А теперь стесняется". Все тебя доченькой называют, жизнь светлая, в Спасском-Лутовинове коров в парке видела и мужика славного, а конь под ним в яблоках. Потом была Ясная Поляна, дождь у могилы Толстого, неожиданные заросли крапивы, и хотелось бегать босиком, пасти коров, ходить за плугом.

Ночь в Москве на Ленинградском вокзале (приехала поздно и не посмела никому позвонить, а хотелось день побыть в Москве, к утру не выдержала, уехала в Питер). В ленинградском метро -- вдруг странное чувство: где я? Вдруг проснусь -- а это Киев. Но был не Киев, а был Ленинград, м о й Ленинград, а теперь и т в о й -- м у з ы к а д в е р н ы х п р о ё м о в -- опять прости, если неточно.1 (Вот опять из-за тебя думаю: а о н ведь умер з д е с ь, в Петербурге, и хоронили его здесь, а мы плачем об этой смерти до сих пор. Вот и всё. В 1969 году 8 августа в Михайловском я познакомилась с С о с и н с к и м и и Гейченко (в один день). Какой я была -- трудно сказать.

Это были годы увлеченности классом, поклонения Ариадне (совершенству), любви;

до этого лета -- 1969 -- мне казалось: я хороша, хватит себя грызть, после него я начала себя судить опять. И всё время было чувство недостойности.

Нашла на днях записки тех лет. Не дневник. Тогдашний мой директор вдохновил меня на "перспективный план". Я увлеклась и им (директором). Мне казалось, что впервые в жизни работаю под началом у человека умного и творческого. Он с первого этажа мог крикнуть, когда ты где-то на 3-ем, -- подождите, у меня для Вас интересная мысль. Однажды в пятницу вечером он отправил меня в Москву, на Якиманку. Вот так и сказал: "Поезжайте сегодня вечером в Москву, договоритесь с Литературным музеем о фотографиях- иллюстрациях". И я поехала. И он очень верил в меня и носился со мной -- воспитателем. (...)

(...) моих детей он тоже любил, один раз он уговаривал меня выступить на каком-то городском совещании с сообщением -- "Воспитание ласкового тона в коллективе" -- ей-Богу, что-то в этом роде (...), ещё там была доброта и т.д.

А к 8 марта он каждому объявлял за что-нибудь благодарность, до сих пор я удивляюсь своей: за в о с п и т а н и е ч е л о в е ч н о с т и (...)

(...) он выкричал, прокричал свой авторитет, стал вдруг груб и глуп, - первый раз такое встретила - стал из умного, интересного -- пошлым и глупым, увлёкся мероприятиями напоказ (...) и однажды я завопила ему при публике: "Если Вы взяли на себя смелость руководить школой, не мешало бы быть чуточку воспитанней" -- в ответ на какую-то гадость о моих детях. Меня долго выживали: не замечали работы, но замечали просчёты; ушла я из школы после ухода детей (...). Одна из моих прежних учениц пришла (о н и пришли, когда узнали, что я ухожу) и сказала: "Я не представляю школу без Вас, но уйти Вам нужно". Знаешь, нужно было для самоутверждения. Сейчас у меня тоже неумное начальство, но внутренне я спокойнее и твёрже. (...)

Киев, 22.09.76

(...) Я думаю хотя бы об одной минуте рядом. Кажется, если б я могла уткнуться в твоё плечо, то побежала бы сейчас на край света, копала бы картошку, рубила бы дрова,

переписала бы 8 раз "Войну и мир". Даже 9.

Вчера не выдержала и стала читать И в е по телефону твои стихи. Не могу, чтоб одной мне было хорошо.

___

1 Непрямое цитирование двух моих ранних стихотворений.

(...) осень вокруг, всякие дураки царствуют, и сегодня вдруг девочка Оксана принесла на политинформацию Окуджавино интервью.

Звезда моя,

мечта моя,

где ты.

Твоя В.М.

Киев, 2.10.76 г.

(...) Что сказать о Москве? Почему-то сначала она для меня зимняя -- дорога из Москвы в Клин зимой 1958 года (тебе 7 лет). На вокзале кричат: "Пирожки горячие!" В вагоне мороженщица: "Эскимо -- рупь десять, сливочное" -- и т.д., а к горлу подступает ком -- в Клин! Потом опять Москва -- и вдруг -- снежная, оснежённая, заснеженная Красная площадь, почему-то огромные улицы рядом, потом погодинская изба недалеко от дома, где мы с девчонками живём.

В Большом -- "Свадьба Фигаро" и "Чародейка" (-- Танечка Тугаринова возрождает "Чародейку" -- дед в соседнем кресле), и опять зимняя Москва и синеглазая женщина на улице Горького, какой-то светлый, ласкающий взгляд.

Москва 70-74 годов. Это был Киевский вокзал -- станция метро "Щёлковская". Я не видела тогда Москвы, я видела Первомайский район, Сиреневый бульвар, 13-ю Парковую, 11, 9-ую (Парковую). Москва для меня была городом, куда я бежала, чтоб быть счастливой, чтоб испытывать удивительное ощущение взлёта. Очень тронуло меня лето, когда горел торф. Небо над Москвой, жара, утром в Измайлове появился заяц, сидит у лавки у дома Ариадны.

Мне листья почему-то вспоминаются жёлтыми -- почему? -- неужели летом они могли быть жёлтыми и красными?

Может быть, я напрасно говорила тебе, что не люблю Москву так, как ты. Ведь люблю же я её дух, если можно так сказать о городе, но не ощущаю её пока как ц е л о е -- понимаешь? -- по частям -- вот Кропоткинская -- тихо, стройно, нежно; Замоскворечье твоё -- задумчиво; Коломенское -- отрешённо и громадно; Измайлово -- светло; а бывает в ней сказочно, и суетно, и шумно, и затеряно; и хорошо мне было, к а к х о р о ш о.

Был дождь, была т ы рядом, и я буянила на московских улицах.

Таня, моя Таня, позволь дяде в очках больше любить Ленинград и Киев, он не поймёт т в о е й Москвы, а я, может быть, пойму?

Девочка, прости, если обидела тебя улыбкой. (...) Когда после собрания о побеге моего любимого класса с уроков я вышла в коридор (22.3.72 г.), меня ждал Коля Ерёменко (белый, курносый, гений, в очках).

-- Простите меня, я улыбнулся в начале собрания.

Прости меня. (...)

Твоя В.М.

3.10.76.г. Киев

Моя радость сероглазая, рада "Бересклету", ещё больше рада, что тебя это обрадовало, меня так пугало твоё равнодушие к тому -- будет ли напечатано (...)1.

(...) Читаю сейчас Тургенева. Всё о любви -- трогательно. В юности читала, любя автора, хоть знала, что где-то есть ворочающий камни Толстой, которого я боюсь полюбить, но полюблю -- такое уж у меня предчувствие любви. А сейчас жуть: 1-2 человека в классе читали "Рудина", 1-2 -- повести,

___

1

Моё стихотворение "Бересклет" было напечатано.

гибну я! Заставлять читать -- ужасно, грустно, не в моих принципах. Рыдать у них, своих убийц, на плече тоже не хочется! (...)

4.10.76 г. Киев

(...) мой родной подсолнушек,

сегодня утром получила открытку, первое письмо из Одинцова (...) и письмо из Москвы. Бежала на дежурство, встала в вестибюле и прочитала, и поняла, что Киев близко от Москвы, а ты в моём сердце (...) и жду тебя, и буду всегда с тобой.

П о к а ж и в а, с т о б о й я б у д у.

Вечером получила портретную галерею "Рубежей" и письмо с тремя рассказами.

Голубушка ты моя и солнце!

Гейченко прислал две открытки в двух конвертах:

ВЕРА!

ВЕРОЧКА!

ВеГуся! Привет.

С.Г.

__________

Дорогая Верочка! Прощаем Вам грехи Ваши.

ПРЕПОДОБНЫЙ С и м е о н ъ и Л ю б о ф ъ ДЕРИГЛАЗОВНА. (...)

Утром меня выпытывали: когда кончила институт? Какие награды имею? И т.д.

-- Без очереди попадаю в аттестацию (первоначально шла в списке на 1978 год).

Потом были уроки в 9-х -- "Отцы и дети". Было нескучно, кое-кто смотрел на меня заинтересованно, кое-кто внутри себя зевал, Наташка Колыбина подняла курносый нос, улыбалась, но молчала, а я люблю, когда её вдруг прорывает. Не прорвало.

На уроке о причастиях (6 кл.) за окном вдруг хлынул дождь, прорвало наконец унылую серость небес.

В коридоре летела мне навстречу белокурая бестия с безумным и твёрдым взглядом. "В.В.! Я хочу, чтоб Вы дали ответ, глядя мне в глаза! Вы такая тактичная! умная! (Прости, девочка, это цитата! Я не всегда т а к о себе думаю!) Но что Вас связывает с Довголевской?" -- "Я начинала с ней работать, ходила к ней на уроки, училась у неё!". -- "И это всё?" -- "Всё". (Лгу, глядя в глаза). Много лет тому назад -- 15! -- Довголевская мне сказала: "Из Вас учителя никогда не выйдет! Вас дети никогда не будут слушаться". -- Это тогда из-за моих рыданий МихСид пошёл за меня на урок. И я помнила это много лет, хоть судьба нас развела. А 4 года тому назад мне сказали: "Вы знаете, Д-ая при смерти", -- и я ужаснулась: как долго помнила я зло. И забыла. Пришла в эту школу... и опять встретила е ё: умную, скандальную, дерзкую (...), а спрашивала меня о ней очень сложная женщина, которой я не могу сказать правды, а потому сказала: "Всё сложно. И, глядя в глаза, я не могу Вам сказать правды двумя словами".

(...) А ты спрашивала и Сереже Жданове. Подсвечник с бородой на окне о н мне подарил в 9 классе, а из армии писал трогательные письма. И очень он смущается, когда говоришь ему что-нибудь ласковое.

Он влюбился без опасности для себя в Олю Скарченко (Робеспьер -- Нет ума! -- Нет сердца! -- Нет совести! -- не у неё, а, если ты помнишь, это цитата. Её речь о подонке Кпевацком).

Получилась печальная история. У Оли есть поклонник. Из Харькова. Она его мне приводила с год тому назад, и он мне понравился. И она его любит.

Серёжа оказался отвергнутым. Клянётся, что не потрясён. А просто грустно. Есть ещё обстоятельство, о котором писать не хочется. Хоть ты всё поймешь. И оценишь Серёжину доброту. И широту взгляда. Как-то просветлённо принимает он ту боль, что ему досталась.

______

Всё, девочка. Спасибо за прелестные рассказы. Напиши на Трушина сатиру в духе западных славян. (...) Татьяна Тэсс -- тонкоголосая -- выросла в моих глазах, кланяюсь ей. Целую тебя, мой прелестный, мой кроткий агрессор.

Будь счастлива! (...) В.М.

Киев. 5.10.76

Ласточка моя Татьяна,

не помню, поблагодарила ли тебя за прелестные рассказы; (...) просыпаюсь и благодарю Бога за то, что ты есть. (...) Не хочу думать о далёком будущем -- помрём, не помрём -- смешно.

Сейчас, когда я чувствую какую-нибудь физическую боль, мне страшно: у меня есть ты, я должна жить, пока не довоспитаю тебя до светлого восприятия -- приятия моей смерти.

А ПОКА БУДЕМ ЖИТЬ.

Будем жить и топтать траву на заливных Михайловских лугах, а коли помру, прилечу к тебе лёгкой тенью.

Заинька, сероглазенькая ты моя девочка (...), до свиданья! (...) Спасибо за Окуджаву!!!

Неужто напечатают? В век с о ц р е а л и з м а !

Автор отвлекает! Зовёт! К чему! К чему бы это?!!

(...) Вера.

6.10.76 г. Вечер

Моя голубушка,

решила проверить сочинения -- и вдруг чистый лист, не могла не взять его в руки, не могла не начать письма.

Твой разговор с Сосинским меня утешил:

а) он жив;

б) тебя всё-таки вспомнил; значит, склероз не окончательный;

в) пригласил! К себе! Слушателя? - (...)

... А летом 1975, когда я жила недели 3 в Москве у С о с и с к и н а, ездила я в Клин.

Выпросила 1 день. Поехала в С е л е н с к о е . Чувство было удивительное. Дорога от Селенского переезда, берёзы, что помню с детства, мимо церкви и кладбища, где моя бабка Пелагея (в церковь меня водила, н е д е л у х а -- её слово) и тётя Марья Кирилловна, дом в конце деревни, поле и лес. И дядя чуть не заплакал, когда я к нему на ток пришла. А потом мы зерно рассыпали у бабушки и тёти Маруси на могилах.

И чувство у меня было: это моё, это мои люди, мои, я от них пошла.

С о с и с к и н, конечно, не понял.

Где ему, с его истоками -- поместье на границе Польши, Перекоп с другой стороны, Бунин с третьей стороны.

А я простая и деревенская.

_____

Ласточка, девочка, цветок мой лесной, родник мой чистый, как хочется мне для тебя какого-то удивительного любовного слияния -- с природой, с людьми?

"О, если б мог весь мир обнять я!" (...)

Твоя В.

6.10.76. Киев, день, вечер

Родная моя,

Сегодня утром твоя открытка -- солнечный луч среди хмурой нынешней осени. Удивительно ты пишешь (и даже не то, что пишешь, а то удивительно, как пишешь и какие у тебя буквы).

В Михайловском ты меня слегка напугала тем, что рассказала, как тебя раздражает (...) восторженная вера в тебя.

Мой талантливый, так хорошо, так добро, так истинно талантливый ребёнок! Мне так хочется, чтоб тебе было с нами, людьми, хорошо, чтоб ты верила в то, что ты нужна, что ты можешь быть источником счастья, слёз; что надо быть просто благодарным судьбе, пославшей тебя нам (мне).

Я опять вдруг сейчас вспомнила тебя на вокзале. В красном. С удивительными твоими глазами. Стоишь у столба и ждёшь Малеву. (...)

Сейчас ты помогаешь мне переносить всю эту дурацкую жизнь.

Завуч, 32-летний, молодой, тонкий, звонкий: "Сколько повязок Вам сдали, В.В.?" Второй: "Как Вы выставляли оценки за сансостояние? А чье было распоряжение?" 3-ий: "Пошлите детей подмести пол в коридорах, и лестницы."

ТОС-КА! (...)

"Вы знаете, мама просила меня этого в сочинении не писать. Она говорит: "Ты В.В. расстроишь". А я написала. Ведь Вы со мной согласны?"

_______

Это уже веселее.

А друзья иногда уходят. (...) Хотела написать о своих ушедших друзьях, но так хорошо на душе сейчас от твоей Москвы, от твоего тепла, от того, что ты когда-то протянула мне руку.

_______

Мама права, моя девочка. Ты п р ы г а е ш ь. И прелестно при этом твои руки выглядят.

Крокодильский Сосиськин получит завтра-послезавтра от меня последнее письмо (отослала, не зная, что ты звонила ему). Я там такую лирику развела насчёт нашей дружбы, может, и ответит.

А откуда он знает, что ты в Киеве была? Может, просто догадался? А Окуджаву помнит, старый В о в е л а с !

______

Никакой пощады к р о к о д и л а м !

В глаз их!

_______

А могилу Искры и Кочубея мы так и не увидели. Приезжай!

Ладно уж, сначала я приеду. (...)

Вера,

твоя.

7.10. Вечер. (Киев)

Милая моя Татьяна, Заяц мой подмосковный,

нашла в своих выписках для тебя о Васях, Трушиных и пр.

Стругацкие, "Улитка на склоне" (может, помнишь).

"... добрый и честный. И те, кто тебя читают, становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того, чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищеные башмаки... Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни доброта, ни честность не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера...

Но всё зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые "зато": алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан..."

О В а с е:

"Невежество испражняется на лес. Невежество всегда на что-то испражняется".

О Трушине:

"Ни единого дня без директивы -- и всё будет в порядке".

О друзьях очень длинно, поэтому конец:

"Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, как он есть!".

(Разрядка моя. =Т.Н.=)

______

Ты не сердишься на меня, родная моя? (...)

Твоя В.

Киев. 8.10.76 г.

Дорогой мой кактус,

прелестный мой подсолнух,

как без тебя жить? --

помнить о тебе, всегда помнить -- и когда перед тобой чужой, противный класс, куда тебя затолкали на замену, а им тебя слушать не хочется, а тебе не хочется с ними говорить, потому что у тебя нет настроения говорить, когда тебя не хотят слушать. Вот знаешь, что можешь заставить их себя слушать, но как не хочется заставлять.

К концу недели бегаю по школе злая, издёрганная; вчера на втором этаже подрались мальчишки-шестиклассники, один был в крови и лежал на полу, каким-то образом обхватив ногой за шею другого. Я схватила его за ногу, кое-как растащила их, а потом жалобно сказала молодому мужику, который должен был быть на этаже: "Очень жалею, что я не окончательная сволочь, а то ей-Богу наябедничала бы". Но всё это такая ерунда: эти дежурства, подметание школы, которое отодвигает великую русскую литературу на какое-то второе, третье, десятое место.

Все на сбор макулатуры!

Все в колхоз!

Кто куда, а я в сберкассу!

_____

(...) Мне плохо -- читаю твои стихи. Читаю, потом удивляюсь тебе, тому, как ты говоришь и пишешь по-русски, потом удивляюсь твоим серым глазам и вспоминаю твой взгляд. А ведь и в "Витязе" он был очень обиженным, и 5-ого, когда ты про теплообмен говорила, мне показался твой голос обиженным. Не думай, что Малева тронулась. Я совсем не вспоминаю, как я тебя обижала. Я вспоминаю, как мы нечаянно обнялись у могилы Александра Сергеевича, спасибо тебе, девочка, дитя, ребёнок мой.

Скоро увидимся? Скоро -- почти месяц. Не буду дома ничего придумывать, скажу, что еду в Москву, родители сами поймут, из-за кого.

До свиданья, моя родная. Будь здорова (...).

В.М.

Киев, 11.10.76 г.

(...) Ты Лине сказала обо мне: "Я очень привязалась к этому человеку!" -- я в это поверила (...).

Вчера была твоя открытка. Полоснуло меня твоей болью, но пиши мне всё, девочка, ведь я всё равно знаю, что тебе бывает плохо, пусть, если это можно, часть твоей боли достанется мне. Мне легче станет.

4 утра. 10.10

Боюсь проспать (уезжаем в колхоз в 7 с минутами).

(...) Моя родная, мне кажется, что ты была ужасно давно. Тоскую о тебе. Вспоминаю разные дни.

В Петровском, 8 июля. Длинный день. Ты пишешь, что мы были -- как пешки. Правда? А мне было наградой, что я могла взять твою руку. А помнишь, как нам дом Ганнибалов показался детским садом? И как ты рвала васильки. И тогда уже берегла меня -- волновалась из-за моей немощи, несла мою сумку. Ласточка моя, как удивительно, и хорошо, и на всю жизнь всё, что связано с тобой. (...)

Благодаря тебе я столько поняла, столько почувствовала, столько узнала о себе -- разве это забыть. Да и не в "забыть" ведь дело. Ведь и правду ты напомнила -- ничто не проходит. Я засыпаю и говорю: Таня, просыпаюсь и думаю, что, должно быть, ты не приснилась мне (...) кажется, это ты писала, что и так ты со мной весь день. Танюша, просыпалась, засыпала, писала с перерывами. Бегу в школу. (...)

Твоя Вера.

Киев. 11.10.76 г.

(...) и видела во сне Сосискина и Ариадну, живую, изящную, очень ласково спрашивающую меня, чем обидел меня Володя. Вдруг ей стало плохо, я поддержала её и думаю: почему она такая лёгкая. Смотрю на неё: профиль тонкий, за окном сумерки, и думаю: ведь только из-за неё не могу уйти, он так меня обидел. Странно правдивый сон.

Начинается утро понедельника. Начинаю думать, как удеру в Москву. Попробую попросить 9-е за свой счёт. Или в счёт летнего отпуска: у меня там будут отгулы за лагерь труда и отдыха. (...) Хочется видеть только тебя.

Да, а лопух Вася напечатал статью об Окуджаве? Потрясена. Что-нибудь изъял? (...)

Твоя В.М.

13.10.76

(...) Ласточка, я нервничаю, поэтому пишу глупости о смерти. Мы постараемся с тобой подольше радовать друг друга. Моя племянница с круглым лицом и круглыми глазами сегодня говорит: "Я королева", -- а я ей: "А я фея Крапивы", -- а она мне: "Хорошо, хорошо! Ты фея Крапивы, а я -- самая ужальная Крапива. А ты ещё -- учителька-отвратителька". Голова у меня идет кругом -- сначала Тарас Бульба -- и голод в Дубно, потом Анька, которая при мне кокетничает и мучит меня: встань, сядь; лезет на меня верхом. Но не думай, солнечный мой Зайчик, что это выглядит трагически. Жизнь прекрасна, потому что есть т ы, моя Жизнь (...).

Вера. Твоя всегда.

16 октября 1976 г.

(...) Сегодня почти не сплю. Есть за что просить прощения у тебя.

А теперь о моём молодом прошлом. Я нашла свои воспоминания, написанные полувсерьёз о своём друге, к сожалению, кажется, бывшем: очень спокойно мы отошли друг от друга (...) Мы познакомились лет 18 тому назад. Вот тебе воспоминания! Без изменений. Давнишняя Малева. Чуть старше нынешней тебя. Примечания современные.

_____

У Магдича была короткая куртка, лёгкие движения, лицо светлое.

Жаль, что Блок сказал уже -- это лёгкое имя Пушкин (нахалка Малева. Во всех отношениях).

____

Он не пил вина из совсем маленьких красных рюмок; на стене была книжная полка, книги самые разные.

Был Бунин; Магдич, хоть и гений был тогда уже, читал его том за томом.

_____

Но гений он был.

Был человек с очень сложной жизнью ума. И это у него легко получалось. И потому ум казался неизмеримым -- можно ли так говорить?

_____

В письмах было много имён. Гений был потрясающе образован.

_____

Книги на полке менялись. Много было о музыке. "Она -- самое высокое, что создали люди".

____

(...) Позже М. сказал: "А.И. -- теоретик!" Вероятно тогда он тоже был теоретиком. А может быть нет?

____

М. и Иванчук (Надежда, сестра) спорили. О жизни.

Как относиться к труду.

Стоит ли быть сибаритом.

Как держать рюмку с вином -- как Симона Синьоре или нет?

Написала я М. глупейшее письмо. Много в нём было молодости и глубоких мыслей. М. ответил. Списком книг -- и даже кое-где фамилии авторов были.

В письме М. обвинялся мною в отсутствии душевных богатств.

Удивляюсь, как после этого можно принимать меня всерьёз.

____

А потом долго М. не видела, но помнила всегда. Потому что знала -- есть человек -- из олимпийцев -- ум его беспределен, мысли неожиданны, улыбка белозуба.

____

21 декабря мы были в "Москве" ("Столичном" - где нас посылали из зала в зал -- помнишь?) Магдич смеялся хорошо, говорил, что у Светланы Полонской низкий голос -- как хорошо, когда у женщины низкий голос.

____

Было тогда ему плохо: умирала мама. Но было страшно спрашивать, говорить. Это было только его.

Позже он как-то писал о миндальном (?) мороженом. Он и мама раздавали его прохожим.

____

В начале июля была в Вильнюсе. Воздух был тёплый и влажный. На почте дали письмо от Нади о смерти Н.Р. (матери Магдича). Ударило больно, хоть всё, что случилось, не было неожиданностью.

____

А когда вышла на улицу, увидела клубнику на серых плитах. Кто-то рассыпал на тротуаре. Люди улыбались и сходили на мостовую.

Люди были в белом.

И были красные ягоды на серых плитах.

"-- Всегда смуглую маму мою помню днём".

____

Увидела М. Осенью, 22 сентября. Были именины Леоноры. М. был сдержан, спокоен. Говорил о гагаринской улыбке. Все любят Титова за интеллект. А М. любил Гагарина. За улыбку. Я тоже люблю Гагарина.

Мальчики в чёрных костюмах пьют на Крещатике чёрный кофе без сахара. Магдич пил чёрный кофе. Сладкий.

____

Потом мы втроем встретились у Леоноры. На Леоноре было потрясающее чёрное платье: сверху ничего -- и с разрезом!

Потом получила от М. письмо. Три строчки:

Мальва! Я радуюсь твоему бытию.

Мальва! Не укорачивай волос!

Мальва! Ты светлый образ моих воспоминаний!

И мне показалось, что все коричневые листья и воробьи -- для Магдича. И я улыбалась им. И написала письмо. Глупое. Восторженное.

_____

Он был сыном солнца. Я тогда не знала, что так называли египетских фараонов. А он был вежлив и не сказал.

_____

Письма его были светло ритмичны.

_____

"Под белым солнцем на горячем песке оба мечтали о женщинах тёплых. Я встретил его и спросил: "Цвета какого солнце?" -- "Красное оно". Разве оно красное?"

_____

"Родился он с сердцами двумя. Любили его. Он тоже сердце отдавал. Одно".

_____

Была болезнь. М. Сказал по телефону: "Если у меня туберкулёз, я буду кататься на мотоцикле. Если рак, я тоже буду кататься на мотоцикле".

_____

И поехал в Одессу на автобусе. Автобус мигал огнями. Давил змей. У змей были нежные животики. Так я узнала, что у змей животики.

_____

В "Песни торжествующей любви" Муций любил змей. А Магдича зовут Аркадий Павлович, потому что мама любила Тургенева.

_____

"В светлой раме окна снег неторопливо никуда не спешит. Вижу, где солнце должно быть. Там светло и нет снежинок.

Читают больные пухлого Шолохова.

А Чудо была вчера. Мягких губ дрожанье дарила.

И куда вы все так торопливо уходите?"

_____

Чудо принесла в больницу трюфели в газете и булочку. Глаза у неё были серые, огромные, волосы светлые.

И мягко дрожали глаза.

И губы были трогательно неопределённы.

И казалось, будто Чудо заплачет сейчас.

_____

Комната у неё была большая, пустая совсем. Это хорошо, когда пустая комната. Легко и свободно тогда.

_____

Ему было неприятно преувеличенное внимание к его болезни (оказался туберкулёз лимфатических желёз).

_____

Уехал весной в Крым на мотоцикле. Прислал в конверте розу. "Брат твой мужественный, подари ему лепесток розовый".

_____

"На шлеме лёд. И это в Крыму, где море. Вокруг чебуреки!"

_____

"Не могу жить без берёз, хоть не люблю их!"

Глава II

"Он всюду был,

Он был везде,

Зачем ему обед,

Когда он видел всех людей

И всем кричал: привет!"

Из Крыма М. вернулся загорелый. Голос его звучал выше, чем обычно. В Крыму ему стало грустно: по ялтинским дорогам ходили классики.

И он опечалился: никогда уже мы не прочитаем классиков, как когда-то давно. С прежней наивностью и слезами.

_____

Летом М. уехал на мотоцикле в Среднюю Азию. Почему-то представлялось: он спит на песке, рядом красный мотоцикл -- тоже спит -- и ползут змеи.

Позже М. поездку описал. Рецензент не нашёл в описании познавательной ценности.

_____

Президент клуба мотоциклистов Магдич выступал по телевидению. Рядом с ним сидела его жена Ариадна Серова, какая-то поэтесса и ещё кто-то.

М. хорошо говорил о своих ощущениях. Потом поэтесса читала стихи и рассказывала, как она ездит на мотоцикле.

_____

Иногда говорили о Магдиче -- эгоист, -- и убедительно объясняли, почему эгоист. И было понятно, что всё равно нельзя было судить, хоть он, наверное, эгоист?

Но нельзя требовать от всех людей жертвенности.

_____

Он писал позже: "Я так люблю людей".

_____

Он отдаёт себя всем: мысли, талант, улыбку.

_____

Бывали минуты раздражения и крика. С гениями случается.

Однажды высоким голосом кричал, что смерть какого-то родственника его не интересует.

Может быть, он говорил правду.

_____

Он наивно верил, что людей должно интересовать то, что интересует его, трогать и волновать тож.

Их волнуют какие-то пустяки.

И это его огорчало.

_____

Он верил, что если с убийцей заговорить доброжелательно, он отложит нож в сторону и укажет дорогу в горах.

_____

В Чечено-Ингушетии он видел аулы и фотографировал их, видел человека, который не ушёл из аула, когда уходили все в дома в долине.

Он не ушёл, потому что в ауле оставалась его собака.

_____

И видел старика, который много пил и, прощаясь, нежно взял М-А за подбородок: "По маленькой?"

_____

И поили его чеченцы молоком из кастрюли.

_____

В Киеве в это время напечатали его очерк о Рахове.

Глава III.

"Скрипичным смычком он играл на альте.

Был у него смычок. Подарили ему альт.

А нужно было подарить скрипку."

"Слепой лебедь летел на юг над гудящими

проводами. Сердце обмирает, когда он один

летит на север"

(из писем).

Опять была весна и М. вернулся из Крыма. В Крыму, в Гурзуфе, он встретил женщину. У неё было кольцо с изумрудом.

" (...) Быть Вам писателем,

Я этого хочу".

Она видела горы и светлые крымские леса -- дары Магдича.

_____

Её надо было любить, потому что она вернулась в холодный город с прямыми улицами (Ленинград).

Она писала долго, а он восхищался ею, письмами, но не мог бросить всё на свете и полететь в Л - д на мотоцикле.

Увидеть её тонкую, с грустными глазами.

_____

Он сказал: "Она знает, что часть моего сердца здесь".

_____

А он казался ей волшебником, подарившим целый светлый мир. У неё был низкий улыбающийся голос.

Когда увидела её, она носила кольцо с камеей и обручальное, плоское, последнего образца. Не спросила её ни о чём. Мало знала.

_____

Навсегда осталось первое впечатление: наверное, некрасива? -- а потом глаза -- и всё, не могу вспомнить лица, а глаза узнала бы.

Она поблагодарила за письмо и не взглянула на него. В рассказ "Красный самолёт" заглянула и спросила: "Это интересно?" Потом заволновалась, не одиноко ли мне в Ленинграде.

Вересаева восхищали петербуржцы сдержанностью, прямотой и правдой.

Я рядом с ней была болтливой провинциалкой (...)

(Продолжение в следующем номере).

Ласточка моя, целую. В е р а .

18 октября 76 г.

Киев

(...) Завтра 19 октября, день братства лицейского, пушкинского, всякого светлого братства. Когда-то поразила меня эта старая мысль: все люди братья, и долго я не могла избавиться от неё: окна утром загораются -- там братья, в метро все друг для друга придерживают тяжёлые двери -- тоже братья -- и во всех пустяках они виделись мне.

(...) И жить бы мне в моей России, и ходить бы по ней пешком, и встречать братьев.

А 21 ноября -- святой Михаил, в Михайловском все празднуют, а мы 21 опять будем далеко друг от друга.

Не печалься обо мне, девочка, ведь я тоже понимаю, какое это счастье вдруг щедро на меня пролилось: такая дружба, удивительная, щедрая, прекрасная, такая, какой не бывает на свете. (...) Солнце ты моё, ты права. (...)-- о чём мечтать? -- Жить ближе, видеться чаще. Как хочется этого, ведь так немного прошу я у этого строгого, старого, беспощадного Бога!

Всё. Не ною. (...)

-- Таня, в Вас пугающая глубина.

Ты (обиженно): -- Да, почему-то пугающая.

А я пугалась своей недостойности, своей неглубокости -- рядом.

(...) светлая моя, девочка моя,

за всё спасибо.

(...) Твоя В.М.

(Тогда же. Из второго письма)

(...) я (...) оптимист, надеюсь, что тебе лучше, что в какой-то момент радость жить, дышать, видеть лес, слушать музыку заслонила Вась, Трушиных и Марью вместе с ними. (Начальство. =Т.Н.=)

Ласточка-девочка,

мой Николка на горке, мой сельский дьячок, найди ты этого юношу (автора. =Т.Н.=), в смысле -- ответь на письмо. Я перечитываю -- как удивительно. Он взялся с тобой за руки. И ещё чего доброго стихи пишет. Или прозу. Физик-лирик. Он мне так понравился, что я даже вздохнула. Где мои 25?!! Прости легкомысленную Малеву. (...)

Твоя всегда.

21 октября 1976. Киев

(...) и всё-таки беспокоюсь о тебе, здорова ли ты? Я ужасно неосторожна тоже и одеваюсь неизвестно как,

а ты будь осторожнее, береги себя,

голубушка моя --

опять память о тебе (...).

Слов мало -- у меня, -- я радуюсь тому богатству, что Бог дал тебе. Какие-то тайны тебе, светлоглазой, открыты - а н а м т о г о н е п е р е н я т ь. (Реминисценция из моих стихов. =Т.Н.=) Тебе открыто удивительно много (...)

не смогу уже без тебя! Ты подумай только: ведь жила, казалось, полно жила, а сейчас -- отними твои письма -- и не смогу, буду задыхаться, как задыхаться, как рыба, да, задыхаться в этой жизни -- со всеми людьми, что мне дороги и милы.

Мне кажется, писала бы тебе, если б даже мы жили в одном городе (...).

Твоя В.М.

Киев. 23 октября 76 г.

(...) В первый раз я видела море в Керчи в 17 лет. Мы работали в совхозе и в воскресенье на попутной машине, в кузове (господи, как хорошо!) поехали в Керчь. Море синее, небо тоже, дома белые, кое-где стены ещё были разрушены, а кое-где с пулевыми отверстиями. И Керчь была праздником. Потом я часто бывала в Крыму и любила и люблю Крым за какую-то кипарисную отрешённость, и сухость воздуха, и прозрачность горных лесов. Отпугивает меня многолюдье, грязная полоса у берега в Ялте, какая-то курортная пошлость лиц.

После приезда из Старого Крыма (почти 13 лет тому назад! Танька, это твоих больше, чем полжизни!) мне странно было видеть в Ялте красивые женские лица. Я вспоминала лицо 70-летней Н.Н. Грин, и оно было чистым и прекрасным.

(...) через много лет после 17 -- в 1970 поехала в Керчь. Вдруг захотелось увидеть море в том городе, где увидела его впервые. Там меня застала холера. Т.е. то, что называли холерой: в море не пускают, из города не выпускают, везде рукомойники с хлоркой, и ходят слухи про бронетранспортёры в степи.

В одну прекрасную ночь мы забрались в контейнер товарного вагона и уехали во Владиславовку, а потом в Москву. Не ругай С о с и с к и н а, он несколько остановок проехал, чтобы накормить меня блюдом: мороженое + банан + варенье: "Пусть Вера знает, как мы её любим!"

Милый забавный Володя казался тогда блестящим, а рядом была Ариадна (Чернова. =Т.Н.=), тонкая и в синем платье. И высокий голос. Прибежала я к ним из Тьмутаракани в Москву на б дней.

Мне кажется, что в Ялте я была ещё раз: то ли на следующий год, то ли через год. И всё.

С тех пор я сослала себя в Михайловское для того, чтоб в 1976 встретить там тебя. (...) Опять утро, опять в школу нужно. (...) Милая моя, нежная, чистая девочка.

Твоя В.М.

24 октября 76. Ночь. Утро

(...) Пришла домой -- давай пол мыть. Мыла-мыла, мысли горькие. Пусто. Ты так далеко (...).

И вдруг позвонил Вася Очертяный. Я тебе обо всех рассказывала, о нём, наверное, тоже.

Вася учился у меня два года -- 8-9 класс. Ушёл в 10 в другую школу. Он тогда позвонил мне: "В.В., я встретил Марию Мих., она сказала, что Вы ушли от Кобякова. Так я Вас поздравить хочу."

(...) В. Живёт с дедушкой и бабушкой. Он мил, прелестно легкомыслен и талантлив (актёр-студент). В школе он мог, прогуливая урок, позвонить (в школу, не домой): "В.В., здесь продаётся "В. и мир" 1869 года, 7 руб., Вам купить?"

Учителя его не любили с каким-то ожесточением. Я никак не могла понять, как женщины могут так ненавидеть ребёнка? Всего лишь за некоторое легкомыслие. Из новой школы он приезжал с девочкой, она тоже готовилась в актрисы. Потом провожала зимой его в Москву с двумя другими девушками, а теперь: "Если разрешат, я приглашу Вас на экзамен по актёрскому мастерству.

В.В., я через год женюсь!" -- "На той девушке, что я видела на вокзале?" -- "Нет." -- "На дочери Николаевой?" -- "Откуда Вы знаете?" -- "Я ведьма". -- "Это несерьёзный ответ. Откуда?"

Я объяснила, и вдруг почему-то легче и теплей стало.

(...) Ласточка моя, дописываю 25-ого. Два дня, боюсь, у тебя не будет писем. Прости, моё светлое солнце (...).

Вера, твоя.

Киев. 26 октября 76 г.

(...) А книги детские люблю!!!

"Гонение на рыжих".

Рыжий -- это не цвет волос. (Говорила тебе). Рыжий -- это черта характера. Мы рыжие.

Яковлев тоже из грядущего доброго века. Когда девочка кладёт ландыш в карман любимому завучу, работает в цирке, ненавидит учительницу -- не то я говорю, я просто сентиментально, по-дурацки эту повесть люблю.

А ещё про довоенных детей есть что-то у одной вашей московской дамы. "Нескучный сад", кажется. (Речь, скорее всего, о повести Л. Уваровой. =Т.Н.=) Всё, останавливаюсь. А то начну проливать слёзы умиления.

Два дня тому назад дети вдруг мне до!! (не знаю чего) надоели -- т а к вдруг надоели!

А теперь ничего. Опять привыкаю. Что-то в них есть привлекательное.

Мы ещё постараемся пожить, побродить по этой земле. (...)

Ласточка, девочка (...). Будем счастливы.

Целую мою рыжую.

Твоя Вера.

2 ноября 1976 г. Киев

(...) Сегодня один отпетый двоечник написал обо мне сочинение. Привожу без изменений: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА (Задание было -- описать внешность знакомого, друга и т.д.)

_____

ЭТО ПРОСТОЙ ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТНИСЁТСЯ К СВОИМ УЧАЩИМСЯ. ОНИ (!) ОДЕТЫ ВСЕДА КАК ОБНОКНОВЕННАЯ КРЕСТЯНКА В ПРОСТЕЙШОМ РУССКОМ САРАФАНЕ И ЖЁЛТАЯ ИЛИ В РОМАШКУ БЛУЗУ. ЭТО НАШ УЧИТЕЛЬ РУССКОВО ЯЗЫКА.

ХАРАКТЕР У НИХ ТЕРПЕЛИВЫЙ КАК У МОЕГО ОТЦА. У НИХ КАШТАНОВОГО ЦВЕТА ВОЛОС БОЛЬШОЙ ЛОБ, ШИРОКОВАТЫЕ БРОВИ, КАРИИ ОЧИ

КОТОРЫЕ СМОТРЯТ И НЕ ПОКАЗЫ ЧТО ОНИ ЗЛЯТСЯ ШИВИЛЕНИЯ ГУБАМИ.

(ЭТО МОЯ ЛУБИМАЯ УТИТЕЛНИЦА ВЕРА ВИДИАМИНОВНА МАЛЕВА. ПРИЯТНЫЙ ТИХИЙ ГОЛОС).

_____

Вот так! (...)

С рабоче-крестьянским приветом!

В. Малева

(...).

15 ноября 76. Киев

(...) пишу утром в понедельник после бурно проведённого воскресенья: опять Лавра и мощи, София, потом у Милейко обед по-украински и дыня с шампанским. Приятно вспомнить. На вокзале все повздыхали о Михайловском и о вашей -- нашей матери России.

Вернулась -- два твоих письма. Девочка, мне тоже спокойнее и тоже от сознания нашего родства -- удивительного, единственного. (...)

Спасибо тебе, девочка, за воспоминания о детстве. Пиши всё, моя радость. Вся ты -- удивительный, чистый, лучший в мире ребёнок.

(...) Вера. (...)

16 ноября 1976

(...) "Помни имя своё" смотрела, ревела. Страшно меня задела не только главная история, а помнишь -- женщины в товарном вагоне, все радуются Победе, а им нельзя ко всем. (...)

Будь здорова, моя хорошая (...).

Твоя Вера.

Киев. 20 ноября 1976

(...) нашла для тебя у Манна ("Письма", изд. "Наука", 1975 г., стр. 276):

"Кто прожил 75 лет, кое-что знает о милости времени и о том, как терпеливо оно всё исполняет. Он чувствует также известную привязанность к этой зелёной земле, и если он -- так скоро! -- сойдёт в её лоно, то тем поколениям людей, которые появятся на ней под солнцем, он желает, чтобы на долю им выпали не горе и позор озверения, а мир и радость".

Перелистала письма и обрадовалась: Манн и я (!) любим у Фейхтвангера один и тот же роман: "Лисы в винограднике" (стыдно, но признаюсь: ни один другой у меня не хватило терпения по-настоящему прочитать).

Танечка (...) мы не расстанемся. Я постараюсь прожить подольше для тебя. (...)

Родная моя, ты моя жизнь (...), мне не жить без тебя, не смотри такие страшные сны. Он хоть цветной был -- этот сон?

Заяц, открытки лучше заклею, зачеркну -- не могу рвать Олега Алксандровича и Иннокентия Михайловича (Стриженова и Смоктуновского. =Т.Н.=)

(...) Живи светло, душа моя. Вдыхай Москву, Клин, Сергея Васильевича. (Рахманинова. =Т.Н.=)

Будь здорова (...) В.

Киев. 20 ноября 1976 г.