Уильям Шекспир - грани гения драматургии

-

Свами Ранинанда

****************

Постер обложки книги "Уильям Шекспир - грани гения драматургии"

Poster 2021 © Swami Runinanda "William Shakespeare - facets of the genius at drama"

17.07.2021 © Свами Ранинанда "Уильям Шекспир - грани гения драматургии"

_______________________

О Г Л А В Л Е Н И Е

"Сонет 66 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnet 66" 17.10.2020 © Свами Ранинанда

"Сонет 90, 89 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnet 90, 89" 27.11.2020 © Свами Ранинанда

"Сонеты 55, 151 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnets 55, 151" 24.01.2021 © Свами Ранинанда

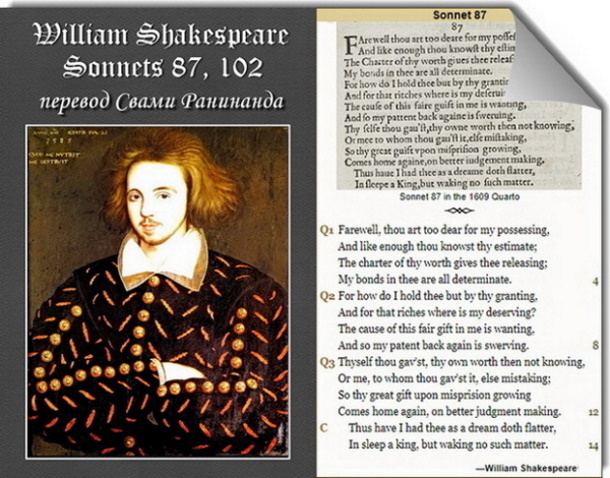

"Сонеты 87, 102 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnets 87, 102" 24.04.2021 © Свами Ранинанда

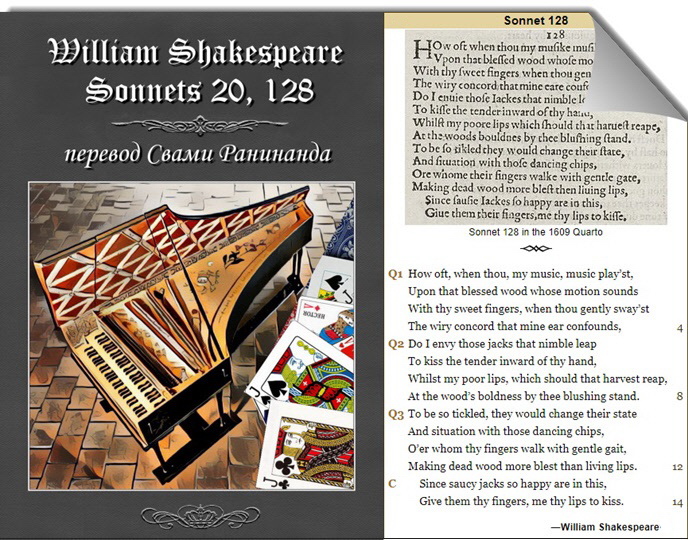

"Сонеты 20, 128 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnets 20, 128" 27.05.2021 © Свами Ранинанда

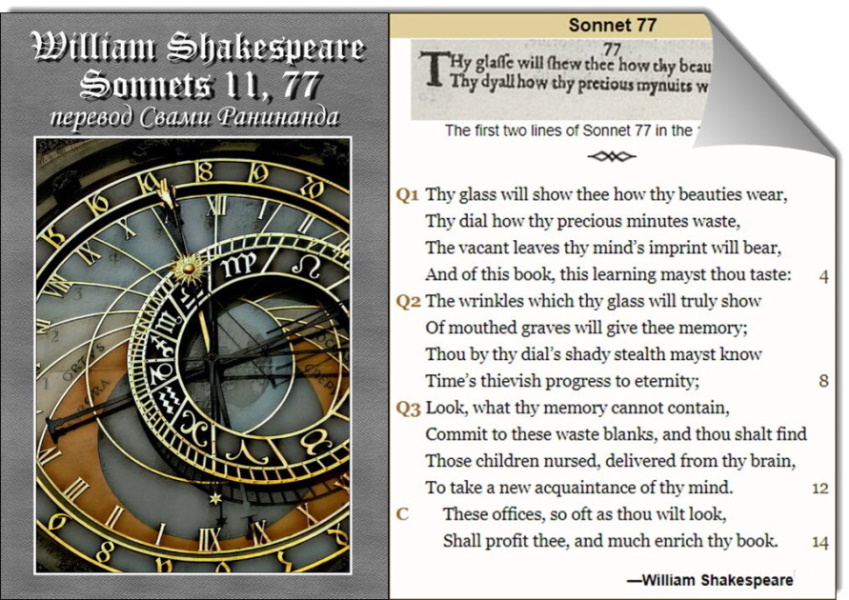

"Сонеты 11, 77 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnets 11, 77" 05.07.2021 © Свами Ранинанда

В В Е Д Е Н И Е

Когда слышу о диалоге культур, при упоминании переводов на русский сонетов Уильяма Шекспира, то хочу воскликнуть: "Никакого диалога нет, а есть нечто похожее на поединок с отстаиванием интересов неких персон и групп. В конце концов, не понявших простых и очевидных вещей, которые по причине несоразмерной разницы, их интеллекта с интеллектом гения драматургии, что привело к их недопониманию". Ещё более наивнее звучат бравурные фанфары в адрес авторов многочисленных переводов на русский в комментариях, полных "восхищения" проделанной работой. Вижу стаи псевдоисследователей выискивающих "сенсационные" артефакты и таскающие друг у друга более удачные фрагменты переводов и идей из чужих исследовательских работ. В основном, это представители "околошекспирья", которым бренд под названием "Шекспир" служит, в качестве платформы для продвижения своих статей с самостоятельными исследованиями. Размещающих эти статьи на ресурсы, которые раскручиваются по посещаемости за счёт "сенсационности", якобы найденных новых артефактов.

- Но всё ли, так запущено?

Оказывается, что нет. Но изначальный консерватизм академической науки в потоках нафталиновой демагогии не способствует рассмотрению свежих идей. Оказывая давление на них, чаще нечистоплотными методами: путём блокировки в поисковых запросах.

Но согласно, слов гения драматургии, ставших крылатой фразой:

"Have more than thou showest,

Speak less than thou knowest"

"Имей больше, чем показываешь.

Говори меньше, чем знаешь".

- "Король Лир" Уильям Шекспир.

Автор драматической трагедии под словами "имей больше, чем показываешь", подразумевал: имей больше идей и аргументов. Поэтому, рекомендую вдумчивому читателю к внимательному прочтению, в последовательности, предложенной в данной книге. Принимая в расчёт, что это второй сборник переводов сонетов Шекспира, как и первый сборник "Уильям Шекспир - вереница чувственных образов", был задуман для уяснения многих деталей, которые детерминировано раскроют читателю по мере прочтения многообразие граней таланта великого драматурга и барда. В данном случае, это пары взаимосвязанных сонетов, причём выбор пар сонетов был не случайным. Их связывают идеи, заложенные автором при написании в их подстрочнике. Мной не была заложена интрига, при переводе на русский данных сонетов.

По этой причине, попытаюсь кое-что уяснить для читателя: "Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака ума всегда хватает, чтобы навредить" Уильям Шекспир.

Дело в том, что любая интрига, как бы заумно не была она задумана, обязательно принесёт вред, как тому, кто её задумал, так и тем, для кого она была предназначена. Эта идея пронизывает всю драматургию гения, она является фундаментом литературного наследия, мировоззренческой драматургии Шекспира, во всём колоритном разнообразии.

Известный драматург Фридрих Геббель (1813-1863) писал следующее: "Шекспир обязан своим предшественникам не в большей степени, чем Христос - колодцу, из которого была взята вода, превращенная им в вино".

Есть много сторонников того, что Шекспир был продавцом солода и ростовщиком, сыном ремесленника перчаточника. Ещё больше сторонников, что за этим именем срывалась группа, состоящая из драматургов и литераторов. Все версии были тщательно проверены и опровергнуты в предыдущем сборнике переводов сонетов. На роль гения драматургии, были предложены личности, явно не дотягивающие до него по размаху и проницательности ума:

"The world (is) a stage, where every man must play a part".

"Мир - сцена, где всякий свою роль играть обязан", - уточнённый перевод П. И. Вейнберга и Щепкиной-Куперник "Венецианский купец" Уильяма Шекспира.

И снова, возвращаясь к гениальным строкам, хочется воскликнуть словами драматурга: "Стремясь к лучшему, мы чаще всё хорошее портим, - вероятная парафраза от "Лучшее - враг хорошего", в опубликованном комментарии Джона Флорио в переводе с итальянского на английский "Декамерон" Боккаччо.

Измерить 16-й век, по стандартами 21-го, оказалось непосильной работой ума для большей части современных исследователей творчества Шекспира. По этой причине, продолжаются сумятица, путаница и инсинуации в решении шекспировского вопроса. Не удивлюсь, что после того, как Шекспира, уже "уличили" в сексуальных связях с молодым человеком, адресатом сонетов. Его ждёт участь Альберта Эйнштейна или Джорджа Оруэлла, которых "высокообразованные" филистеры заклеймили диагнозом - аутизм. На что, хочу ответить словами великого философа современности:

"Всякого рода умственное превосходство - очень сильный обособляющий фактор: его берегут и ненавидят, а в качестве оправдания выдумывают для его обладателя всякого рода недостатки и пороки". Артур Шопенгауэр

Краткая справка.

Достоверно неизвестно, когда Джон Флорио взял на себя роль наставника Генри Райотсли, третьего графа Саутгемптона. Графиня Клара Лонгворт де Шамбран была первой, кто предположила, что Флорио преподавал, то есть давал уроки для Саутгемптона до 1590 года. Она указывала на характерную деталь, что в "Первых плодах" Джона Флорио (1591), есть диалог между Джоном Флорио и Генри Райотсли, где они вместе играли в теннис, а затем пошли смотреть пьесу в театр. Для Фрэнсис Йейтс, это отождествление, отчасти нашло подтверждение в той особенности, которая присутствует в диалоге между ними, где Джон Флорио цитирует пословицу "Chi si contenta gode", которая являлась основным девизом, который был изображен под портретом Флорио. Более того, темы, затронутые в "Первых плодах" второй части, такие, как пример: театр, любовь и теннис, которые отражали вкусы Генри Саутгемптона.

Стоит отметить, что вступление Флорио в этот блестящий литературный кружок, тесно связанный с драматургией и литературой, знаменовал важнейший этап не только в его карьере, но и в дальнейшем расцвете всей английской литературы на последующие столетия.

Когда Джон Флорио опубликовал свой первый словарь "Мир слов" в 1598 году, он посвятил свою кропотливую работу Генри Саутгемптону: "По правде говоря, я признаю огромный долг, не только за свои лучшие знания, но и за все, да, за все, что я знаю или могу, перед вашей щедрой светлостью благороднейшим, самым верным и самым Почтенным графом Саутгемптоном, в чьем доме и покровительстве я прожил несколько лет; которому я обязан и клянусь, что должен жить. Но что касается меня и многих других, то славное и милостивое солнечное сияние вашей Чести наполнило светом и жизнью: так пусть мой меньший заимствованный свет, после уважения к вашему доброму аспекту и влиянию, даст некоторый блеск некоторым другим". (John Florio, A Worlde of Wordes, The Epistle Dedicatorie, 1598).

Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд был известен, как меценат и многолетний покровитель ряда писателей и поэтов, таких как Эдмунд Спенсер, Артур Голдинг, Роберт Грин и др. Поэт Энтони Манди на протяжении ряда лет служил у графа секретарём. Известно, что личным секретарём Эдуарда де Вера, был известный английский драматург и романист елизаветинской эпохи - Джон Лили.

Эвфуизмы Джона Флорио и Джона Лили.

Джон Флорио был преподавателем итальянского языка у Джона Лили. Как оказалось позднее, Джон Лили стали считать автором нового направления стилистики в драматургии. Он признан первым стилистом английской прозы, оставившим непосредственное влияние на английский язык и литературу. Ввиду того, что Джон Лили, являлся ключевой фигурой стиля - эвфуизм. Другим последователем данного направления и учеником Джона Флорио был Стивен Госсон. И Госсон, и Лили переняли эвфуистический стиль и были всецело увлечены чтением по-итальянски на уроках Джона Флорио. Вполне возможно, что другой эвфуист, Джордж Петти (George Pettie), фигурировал под инициалами "I.P.", подписанными под итальянскими стихами, предшествовавшими "Первым Плодам". (Yates, Frances A. - 1934. John Florio: "The Life of an Italian in Shakespeare's England". Cambridge: Cambridge University Press).

Ф. О. Маттиессен в своем анализе перевода Флорио "Эссе Монтеня" ("Montaigne's Essays"), предположил об чересчур очевидном сходстве между стилями Джона Флорио и Уильяма Шекспира, заключив, что "...Шекспир и Флорио постоянно разговаривали с одними и теми же людьми, слышали одни и те же теории, дышали одним и тем же воздухом". (Simonini, C. R., Italian Scholarship in Renaissance England, University of North Carolina, 1952).

По словам, филолога Карлы Росси (Carla Rossi), все предположения об участии Джона Флорио в сочинениях Шекспира полностью лишены каких-либо оснований. Ввиду того, что подтверждений, подкреплённых историческими документами нет, как в архивных документах елизаветинской эпохи, так и в переписке членов литературных салонов и кружков. Однако, данное обстоятельство, является объектом интенсивных спекуляций, особенно в Интернете.

Которые включают в себя подтасовки и грубые подделки исторических документов, картин, артефактов, которые нашли своё место в Википедии. Например, "Бен Джонсон и Уильям Шекспир играют в шахматы". Таким образом, инициаторы подобных акций шаг за шагом пробивают высокую посещаемость и цитирование в продвижении своих ресурсов в интернете, продолжив традицию подтасовок усопшего Гилилова.

Насколько мне известно, между Беном Джонсон и Шекспиром не было дружеских, тем более панибратских отношений. Достоверно известно, из исторических документов о тёплых дружеских отношениях между поэтом Беном Джонсон и Джоном Флорио.

Но возвратимся к сонетам Шекспира, во всём их утончённом великолепии. Предлагаю внимательнее познакомиться с Уильямом Шекспиром, которого вы ещё не знали ранее, в рассмотрении неординарных граней гения драматургии на все времена.

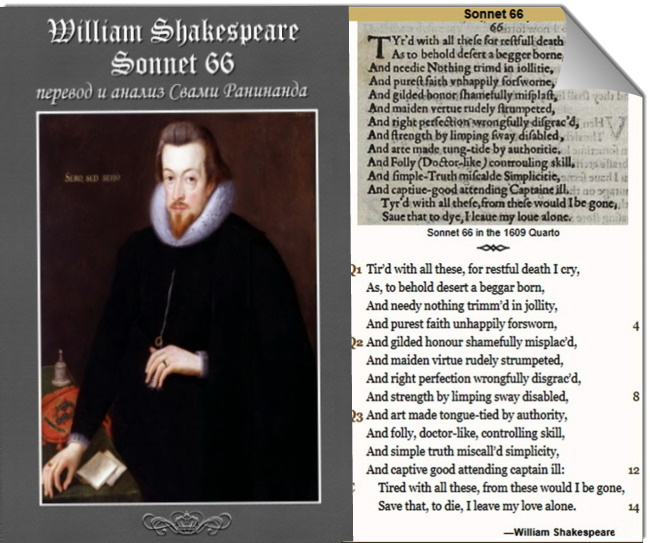

- Сонет 66 Уильям Шекспир, - перевод Свами Ранинанда

Свами Ранинанда -

****************

Cover book 2020 © Swami Runinanda "Robert Cecil, 1st Earl of Salisbury by John de Critz the Elder"

William Shakespeare Sonnet 66 "Tired with all these, for restful death I cry"

Poster 2020 © Swami Runinanda. "William Shakespeare Sonnet 66"

________________ -

Я хорошо помню известную и наиболее обсуждаемую на филфаках, диспутах и в литературных кругах историю, которая была связанна с сонетом 66 Шекспира в переводе Бориса Пастернака, о том, как Шостакович переложил на музыку слова этого сонета в 1942 году.

Краткая справка.

Именно тогда, Шостакович переложил на музыку слова сонета 66, он уже закончил 4-ю часть знаменитой 7-й симфонии - "Ленинградской" в Куйбышеве.

Симфония номер 7, "Ленинградская", до мажор соч. 60 - симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 4 частях, одно из важнейших его произведений, которую он начал писать в 1941 год. Первые три части симфонии были закончены в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. 1 октября композитор вместе с семьёй был вывезен через Москву в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года была закончена симфония. Её премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве. Симфония была впервые исполнена на сцене Куйбышевского театра оперы и балета 5 марта 1942 года, а 29 марта 1942 года - в Колонном зале московского Дома Союзов. 19 июля 1942 года Седьмая симфония (впервые) прозвучала в США под управлением Артуро Тосканини по радио. И наконец, 9 августа 1942 года симфония была исполнена в блокадном Ленинграде. Организатором и дирижёром выступил дирижёр Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг. Исполнение симфонии стало важным событием в жизни блокадного города и его жителей. Позднее он попал в опалу, когда в 1948 году было опубликовано постановление Политбюро, в котором Шостакович, наряду с другими советскими композиторами, был обвинён в "буржуазном формализме", "декадентстве" и "пресмыкательстве перед Западом". Это постановление, в то время прозвучало для Шостаковича, как приговор. И, как следствие, он был обвинён в профнепригодности, лишён звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий, что привело к его увольнению с работы. Главным обвинителем, который шельмовал Шостаковича "в хвост и гриву", был секретарь ЦК ВКП А. А. Жданов. В 1948 году композитор написал вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии", но оставил его в столе, так как в стране была развёрнута активная кампания по "борьбе с космополитизмом". Написанный им в 1948 году Первый скрипичный концерт, также не был опубликован. В том же 1948 году начал писать не предназначенную для публикации сатирическую пародийную музыкальную пьесу "Антиформалистический раёк" на собственный текст, где высмеивал официальную критику "формализма" и высказывания Сталина и Жданова об искусстве.

- Но вернёмся к основной теме, хотя полезно, иногда поворошить в истории литературы и искусства!

Выдающийся русский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович переложил на музыку слова сонета 66 в переводе на русский Бориса Пастернака, в рамках предоставленного песенного цикла в 1942 году, под названием "Шесть романсов на стихи английских поэтов". И поскольку, перевод Пастернака, также был выполнен в пятистопном ямбе, пьеса могла быть исполнена, а иногда исполняется с оригинальными словами Шекспира (например, Джеральдом Финли (Gerald Finley) в его альбоме песен Шостаковича (для Ундины 2014 года). Критик Ян Макдональд (Ian MacDonald) предположил, что Шостакович, по всей вероятности, использовал этот сонет со ссылкой на "искусство, созданное авторитарной властью, и доведённое до мастерства косноязычностью". Как сопутствующий комментарий, к возможному оказанию давления на его самого карательной системой советского сталинизма. Однако, исследователь творчества Шекспира Элизабет Уилсон указала, что в переводе с английского на русский Борис Пастернак "слишком смягчил" смысл оригинала. Причина была проста, не хотелось быть подвергнутым политической цензуре, и как следствие репрессиям.

Его изменённая до неузнаваемости версия этой строки в переводе выглядят так: "и вспоминать, что мысли заткнут рот". Мне вполне понятен зашифрованный посыл Пастернака в переводе этой строки, где он хотел сказать важное, касаемо его самого: "и вспоминать, что (мои) мысли заткнут (мне) рот". Эта часть перевода, по вполне очевидной причине, совершенно не была понята сталинской цензурой, ибо несла зашифрованный месседж нам потомкам, предостерегая, что это может повториться ещё много раз. Когда любой человек, в том числе творческий человек и поэт может быть низведён до положения собаки Павлова бездушной системой авторитаризма.

Таким образом, основной смысловой контекст сонета 66 Шекспира на языке оригинала был полностью изменён в тексте на русском в переводе Пастернака.

Тема "косноязычной автократии" во все времена была и останется злободневной. Как не странно, но отсутствие упоминаний об "автократии", не означает её отсутствие. Поэтому в разделе семантического анализа Сонета 66, я ещё вернусь к этой теме в более развёрнутом виде. Но меня заинтересовало некое несоответствие между этой, наполненной откровенной критики строкой Шекспира и официальной версией, опубликованной, как в энциклопедиях, так и во всезнающей Википедии об елизаветинской эпохе, названной "золотой эпохой". У меня не вызывает сомнения, тот факт, что львиную долю дохода получала королевская казна от успешной торговли Ост-Индской компании, которая фактически одна экспортировала опиум и чай из Китая. Именно тогда золото потекло, как казалось нескончаемой потоком на берега туманного Альбиона.

- Но где зарыта собака?! Несоответствия всплыли на поверхность, вызывая массу очередных вопросов.

Популяризация культуры в елизаветинскую эпоху, началась с постановок в театре "Глобус" пьес Шекспира, в чем значительная доля заслуг именно его, как автора и инициатора постройки театра. А также, доступность бесплатного входа в театр "Глобус" для простолюдинов, закреплённым королевским указом, который инициировал и продвигал сам Шекспир.

Краткая справка.

Елизаветинская Эпоха - знаменательный период в истории Англии XVI века, связанный с превращением ее в могучую мировую морскую и колониальную державу. Была, по праву названа "золотой эпохой" Англии. Попытка контрреформации в период правления Марии Тюдор (Марии Кровавой), преследования протестантов. Елизавета I (7 сентября 1533 - 24 марта 1603), Добрая королева Бесc, Королева-дева - королева Англии и Ирландии с 17 ноября 1558 года, последняя из династии Тюдоров. Единственная дочь короля Англии Генриха VIII Тюдора от брака с Анной Болейн. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры (т. н. "елизаветинцы": Шекспир, Марлоу, Бэкон и др.) и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром Непобедимой Армады, Дрейк, Рейли, Ост-Индская компания).

Именно, в те времена, высокородный придворный автор под псевдонимом "Уильям Шекспир" был занят успешной карьерой при дворе, писал пьесы, анонимно спонсировал постановки театра "Глобус", который был построен ранее, в основном на его средства. В этом театре шли под аншлаг в основном его пьесы, как говорится, прямо "из-под пера" автора. Шекспир также писал сонеты, большая часть которых была написана в молодости, по определению части исследователей. У поэтов елизаветинской золотой эпохи или, как в те времена их называли бардами, сонеты считались стихами личного характера, не предназначенными для публикации. Они обычно распространялись среди друзей поэта, и считалось не целесообразным писать короткие стихотворные опусы для публикации. Изначально при написании сонетов последовательность нумерации не соблюдалась. Но количество сонетов увеличивалось и начало группироваться в тематические последовательности, как ныне говорят серии сонетов.

Впервые, сборник сонетов Шекспира был опубликован в 1609 году - без ведома автора, неким издателем с весьма дурной репутацией, путём печально известной кражи рукописей. Этот факт, вполне может объясниться, тем, что сонеты содержали социальную критику власти и уклада придворной жизни, а автор сонетов был аристократом, приближенным ко двору королевы. Кража рукописей сонетов произошла, когда автору было далеко за сорок пять, это примерно за семь лет до его смерти. В двух главных книжных магазинах Лондона появился тонкий томик под названием "Сонеты Шейк-Спирса".

Проводя сравнительный анализ текстов пьес Уильяма Шекспира и сопоставляя с текстами его сонетов, можно с уверенностью резюмировать, - пьесы и сонеты лишены авторской надуманности и по стилю написания принадлежат одному автору. Их отличает утончённая манера письма, которую спутать практически невозможно, ни с кем из писавших в ту историческую эпоху авторов. Необычайно широкий кругозор, характеризует Шекспира, как человека высокообразованного благородного происхождения. Его произведения наполнены чувствами и переживаниями присущими людям, жившим в ту эпоху. Но при этом, отличительной чертой, является необычайно широкий диапазон познаний - это морское дело и навигация, военное дело, математика и баллистика, география, биология и медицина, дипломатия, история, цифрология, физиогномика, алхимия и аптекарское дело, а также литература, история искусства и мифология древней Греции и Рима.

Такое расширенное образование, невозможно было получить. к примеру, не богатому простолюдину, ростовщику и продавцу солода. Что очередной раз подтверждает, что имя "Уильям Шекспир", всего лишь ширма в лице другого человека простолюдина, чьё имя великий драматург использовал в качестве литературного псевдонима. При внимательном прочтении оригинальных текстов сонетов прослеживается чреда событий коснувшихся автора сонетов и людей из его окружения. С которыми связывали родственные отношения, людей близких по духу и образу мысли. И по стилю изложения сонетов и затронутым темам, можно сделать заключение, что автор сонетов и его окружение, люди незаурядные и дворянского происхождения. Очевиден факт, что они были приближённые ко двору королевы. Эти переживания, описываемые в текстах сонетов, правдивость чувств которых не вызывает ни капли сомнения у читателя.

Многочисленные публикации исследователей, о том, что главные герои сонетов, полностью вымышленные, с целью само ангажирования оперируют шаткими, а чаще вымышленными или сфабрикованными историческими фактами, не имеющими весомых доказательств. Их аргументации содержат недостоверные, базирующиеся на самостоятельных не документированных исследованиях и данных. Многими исследователями, переводчиками сонетов Шекспира на русский, были неправильно интерпретированы основные подстрочники великого барда, автора сонетов. Ими не были замечены ссылки, подсказки автора сонетов на мифологию древней Греции и Рима, а некоторые ключевые слова текста оригинала полностью выпали из текстов перевода.

Хочу отметить, что паттерн, который использовал автор при написании сонетов, был в переводах на русский, либо не замечен, либо полностью заменён стилевыми или литературными приёмами не присущими автору сонетов. Таким образом, текст оригиналов сонетов, заменил вольный перевод на русском с усечено укороченной строкой, которую переводчики, оправдали необходимостью "правильного" стихосложения, по канонам авторов, родившихся значительно позднее автора сонетов. Таким образом, они создали казус несоответствия, который проистекает их сакраментального вопроса: "Что важнее, курица или вылупившееся её яйцо"?

Строки сонета 66 наполнены чувством собственного достоинства, чести и благородства, которые вдохновляют читателя, наполняя его жизнь смыслом. Из чего, можно сделать ключевые выводы, что переживания в текстах сонета индивидуальный неповторимый характер. И являются переживаниями автора сонета, которые приоткрыли завесу нравов и образа жизни при дворе, всю подноготную королевы Елизаветы в мельчайших деталях. Сюжеты пьес написаны на основе реальных исторических событий, с тонким пониманием материала. Автор утончённо и изящно отразил проекции переживаний литературных героев, события пьес захватывают читателя при прочтении. Очаровывают масштабом и своим драматизмом зрителя пьес. Пьесы для театра "Глобус" были написаны с чувством утончённого юмора и иронии, так как предназначались для публики, по большей части, состоящей из простолюдинов. В те времена, постановка пьес, такого масштаба являлась основным развлечением лондонцев. Простой люд, то есть городская беднота, бастарды за вход в театр не платили, и могли беспрепятственно занять стоячие места по середине театра вплоть до сцены. Неординарность этого просветительского развлечения, можно назвать двумя словами, - "искусство в массы". Как ни странно, но это происходило при жёстком разграничении общества на сословия, с наказанием вплоть до смертной казни. Достоверно известны факты публичных наказаний бастардов, выдававших себя за людей высокого происхождения.

Первые сто двадцать шесть сонетов в сборнике сонетов Шекспира, адресованы прекрасному молодому человеку. Хотя, присутствует интригующая тема "чувственной привязанности", проходящая через них, и которая, не является их главной доминирующей темой. Некоторые исследователи и критики творчества Шекспира, по понятной причине, в духе 21-го века увидели в сюжете "чувственную привязанность" автора сонетов к очевидному адресату, которому посвящалась серия сонетов "Прекрасная молодёжь".

Последние два сонета читателю на первый взгляд могут показаться кажутся несущественными. Так как, это некое подражание греческим эпиграммам, посвящённым Купидону, юной поклоннице богини Дианы и горячему лечебному источнику. По очевидно причине, они могут показаться читателю на первый взгляд, абсолютно обособленными от остальных сонетов, посвящённых тёмной леди. Но на самом деле, именно они подводят черту под последовательностью поэтического цикла. Входит ли подведение итогов автора сонетов конкретной целью?

- Не думаю, что это так, но подведение итогов входит для любого творческого человека.

Однако, с присущей лёгкостью, ряд исследователей в нескольких сонетах проследили некий эротизм, в виде якобы, сексуальной связи двух мужчин не традиционной ориентации. С чем, не могу согласится, в виду того, что аргументировал не в пользу версии "мужского эротического союза", на основании исторических и документированных биографических фактов из жизни автора сонетов, а также адресата сонетов в переводах сонетов 104, 29 и 17.

Казалось бы, весомость фактов и историческая достоверность аргументов, должны были убедить оппонентов! Но не всё так просто, наоборот, мои аргументации подзадорили некоторых воспринимающих сонеты Шекспира архаично и упрощённо в духе примитивного минимализма. К ним можно отнести "маршаковцев" - последователей короткой вычурно приукрашенной строки при переводе сонетов Уильяма Шекспира, как пример в духе переводов Самуила Маршака. Не обошлось без нападок в мой адрес. Когда очередной раз был показан, как наглядный пример тип людей, отстаивающих свою шаткую позицию "до крови из носа", свои "труды, созданные косноязычностью авторитарной власти" в течении нескольких поколений. Например, режет слух в переводах фраза, оксиморон - "исцеляющая смерть"! Сама фраза звучит вызывающе, в духе идеологии в виде вывески нацистского концлагеря. Любой врач, целитель по роду своей работы по спасению жизни людям, напрочь ни при каких условиях не приемлет такую угрожающую аллегорию перевода сонета Шекспира. Автора неудачного перевода давно нет в живых, и согласно его логике, смерть его исцелила, превратив в прах. Чего только не сделаешь, чтобы выделится из толпы подобных тебе, даже посмертно!

Не побоюсь повториться, что темы сюжетов и чувственные переживания, которые были описаны в текстах сонетов отражают широчайший спектр мировоззренческого потенциала автора сонетов. Поэтому темы сюжетов сонетов, их духовный потенциал нашли отражение во многих произведениях авторов последующих эпох, в их гениальных образцах поэзии, живописи и музыки, вплоть до наших дней. Таким образом, они служат эталоном благородства и чести в морально-этическом воспитания детей и взрослых и ныне. Именно этим объясняется необычайная популярность произведений великого драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Их невероятной притягательностью, которой не подвластна разрушительная сила времени, времени у которого нет чувств.

Следующая серия сонетов, от 127 до 152, переходит от молодого человека к тёмной леди, которая очаровательна и необычайно привлекательна своей экзотической загадочностью, но прагматична и коварна. Где страсти, чувства поэта проявляются, как персональные, ибо автор сонета 145 пишет от первого лица. С религиозной точки зрения, сюжет сонета 145 носит провокационный характер, так как раскрывают секрет вожделенного прелюбодеяния и одержимость плотской страстью. Что в елизаветинскую эпоху могло быть замечено и наказано. Казалось бы, с позиции людей, живущих в 21-м веке, это чувство влюблённости кратковременной страсти автора сонета к тёмной леди превалирует над разумом, что часто случается по молодости. Но в далёкую эпоху написания сонета, расценивалось как преступление, с позиции церковного суда.

Читатель заинтригован по мере прочтения сонета, возникающим у него пикантным вопросом, - а не влияет ли, чувство взаимной любви у очаровательной тёмной леди ложным, когда она в сердцах воскликнула: "Я ненавижу!"? (Более подробно, можно ознакомиться с семантическим анализом и переводом сонетов 116, 23, 130, 68, 145, 127, 17, 29 и 104, прочитав монографию "Уильям Шекспир - вереница чувственных образов").

Духовная связь поэта со своим литературным героем в перипетиях чувства братской любви, по истечению времени находят действительных исторических прототипов. Автор сонетов в адресате увидел, более молодую копию самого себя, с аналогичными узловыми событиями судьбы. Как дежавю, автобиографические моменты величайшего барда переплетаются, повторяясь находят очевидную схожесть с биографией конкретного "молодого человека", адресата, о котором идёт речь в серии сонетов "Прекрасная молодёжь" ("Fair Youth"). Где чувство любви, её необъятная сила спорит с самим всемогущим Богом, в неустанном процессе преобразовании внутреннего мира человека, и так ярко найдя отражение во всех последующих сонетах.

© Перевод Свами Ранинанда

© Translation by Swami Runinanda

__________

Original text:

__________

Tir'd with all these, for restful death I cry,

As, to behold desert a beggar born,

And needy Nothing trimm'd in jollity,

And purest faith unhappily forsworn,

And gilded honour shamefully misplac'd,

And maiden virtue rudely strumpeted,

And right perfection wrongfully disgrac'd,

And strength by limping sway disabled,

And art made tongue-tied by authority,

And Folly, doctor-like, controlling skill,

And simple truth miscall'd simplicity,

And captive good attending Captain ill:

Tir'd with all these, from these would I be gone,

Save that, to die, I leave my love alone.

- William Shakespeare Sonnet 66

___________________

2020 © Литературный перевод Свами Ранинанда, Уильям Шекспир Сонет 66

* * *

Устал от этого всего, о спокойной смерти молю, я плачу,

Словно лицезрю пустыню, рождённый нищим - бритт,

И нет ничего, убогий с урезанной в весёлости удаче,

И вера наичистейшая отвергнутая - несчастлива стоит,

И позолоченная честь потеряна позорно, а как иначе,

И девичья добродетель бесцеремонно растоптана и бдит,

И совершенство правды незаконно осудили,

И сила захромала, раскачиваясь - от бессилья,

И сделала искусством косноязычность - власть,

И глупость, по-докторски мастерство проверит, на напасть,

И истина простая назовётся простотой не у дел,

И узника доброго посещает Капитан больной:

Устал от этого всего, от этого такого, и Я уйти хотел,

Но, чтобы умереть, мою любовь оставлю Я в покое одинокой.

* * *

Copyright © 2020 Komarov A. S. All rights reserved

Swami Runinanda Jerusalem 10.10.2020

_________________________________

* напасть, на напасть -

I. 1. разг. беда, несчастье, неприятный случай. напасть

II. 1. наброситься на кого-то или что-то с враждебными намерениями, с целью произвести насилие; атаковать кого-что-нибудь, совершить агрессивное действие.

2. разг. приступить к кому-нибудь с придирками, обвинениями.

3. устар., разг., на кого-что, встретить кого-нибудь, случайно найти, увидеть, обнаружить что-нибудь.

4. на кого, 3-е л., перен. охватить, овладеть кем-нибудь внезапно.

Сонет 66 - это один из 154 сонетов, написанных английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром. Он является одной из эпизодических частей серии "Прекрасная Молодёжь" ("Fair Youth"), в которой поэт выражает свою привязанность, братскую любовь к вполне очевидному адресату, молодому человеку.

Содержание Сонета 66 - это поэтическое отображение поэтом, некого списка претензий отчаявшегося человека к издержкам его окружающего общества. Стоит отметить, что автор сонета изнурён несправедливыми нравами жестокого мира, который своим безумием поражает воображение, и от "этого всего" автор сонета 66 устал и испытывает душевные страдания. Повествователь, без всяких прикрас и малейшего сожаления критикует три ярко выраженные характерные вещи, которые выделяют это общество: общую для всех сословий несправедливость жизни, социальную безнравственность, особенно в высшем сословии, к которому принадлежит сам и деспотичную авторитарную власть. Автор сонета 66 под словами "tongue-tied by authority" подразумевает косноязычность авторитарной власти королевы Елизаветы. Что лишний раз доказывает, что автор написавший эти строки знатный придворный хорошо знакомый с нравами при дворе, изобличающий их, писавший, как аноним под псевдонимом "Уильям Шекспир". Строки 2 и 3 наглядно выражают негодование автора сонета несправедливость, проистекающую из противоречий социального характера в высшем аристократическом обществе с присущим иерархическим распределением социальных благ. Выраженном в резком контрасте привилегий по уровню знатности и близости к царствующей персоне в получении преференций при дворе: -

"Словно лицезрю пустыню, рождённый нищим - бритт,

И нет ничего, убогий с урезанной в весёлости удаче" (66, 2-3).

Краткая справка.

Преференции, жен. (от лат. praefero предпочитаю) (спец.). Предпочтение, предоставляемые кому-нибудь особые условия пользования чем-нибудь. Экономические преференции. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940. Толковый словарь Ушакова

Строки 4-7 изображают опозоренную честь и верность, неправедно получивших власть некоторыми придворными. Это придворное окружение недостойно быть при дворе королевы Елизаветы, как "позолоченная честь" позорно потерянная. Где девичья невинность попрана и поставлена под сомнение "девичья добродетель бесцеремонно растоптана". Строки 8, 10 и 12, как и в строках 2 и 3, характеризуют характерные контрасты в том, что человек заслуживает и то, что он в действительность получает в жизни. В отличие от большинства его сонетов, которые имеют "разворот" в настроении или сюжете повествования. Например, в строке 9, (начало третьего четверостишия (см.: сонеты 29, 18) настроение сонета 66 не меняется до последней строки. Когда повествующий заявляет, что единственное препятствие не умереть, это его чувство любви к возлюбленной. Которую он не хочет оставлять одинокой. Жизнеутверждение не беспочвенно и подчёркивает тот факт, что его чувство любви к возлюбленной помогает ему выжить, тем что сила любви так сильна, что не даёт ему умереть. Хочу отметить, сонеты 29 и 30 более позитивны и имеют 6 строк, в которых автор утверждает, что возлюбленная и любовь к ней - это спустившееся благословление, освящающее всю его жизнь.

По структуре построения, сонет 66 - это классический английский, шекспировский сонет. Английский сонет состоит из трех четверостиший, за которыми следует заключительное рифмованное двустишие. Он следует типичной рифмованной схеме формы ABAB CDCD EFEF GG, и составлен в ямбическом пентаметре, в типовом поэтическом метре, основанном на пяти парах метрически слабых и сильных силлабических позиций. Десятая строка иллюстрирует правильный пятистопный ямб:

/ # / # / # / # / # /

"И глупость, по-докторски мастерство проверит, на напасть" (66, 10).

/ = ictus, метрически сильная силлабическая позиция. # = nonictus. -

Эта строка и её рифмованная пара, строка 12, имеют полностью подчёркнутый слог для каждого ictus; все другие регулярные строки имеют один безударный слог, принимающий ictus (например, последний слог четвертой строки "отвергнутая - несчастлива стоит" и четырёхсложной строки восьмой "от бессилья"). Эти линии с высоким рисунком дополняются четырьмя линиями - две в начале и две в конце - с начальным разворотом, как в первой строке:

/ # # / # / # / # / # /

"Устал от этого всего, о спокойной смерти молю, я плачу" (66, 1).

Структура замыкается заключительными подводящими черту строчками.

Семантический анализ Сонета 66 Уильяма Шекспира.

Первые строки сонета, как-бы предваряют некую молитву просьбу к всевышним силам, в состоянии полной безысходности поэта:

"Устал от этого всего, о спокойной смерти молю, я плачу,

Словно лицезрю пустыню, рождённый нищим - бритт" (66, 1-2).

- Но о какой нищете, в какой пустыне идёт речь?

Автор сонета вопрошает к всевышним силам, имеет ввиду духовную нищету и безнравственность вокруг себя, - "словно лицезрю пустыню...", что можно заключить из содержания последующего списка его претензий к миру.

Начало сонета подчёркивает самобытность автора сонета, что характеризует авторский почерк Шекспира. Этой манере написания сонетов следует заключительная часть сонета, когда автор, следуя свои писательским принципам в двух последних строках проецирует свои персональные чувства и переживания. И как бы переступает через основной сюжет подводит черту, и делает авторскую ремарку применяя паттерн.

Когда нравы, моральные принципы обнищали, гневный повествователь этой литании* окончательно разочаровавшийся жизнью, сопрягая себя со всеобщим упадком морали, в виде метафоры проводит параллельную проекцию, говоря о себе: "рождённый нищим - бритт". Более нет ничего, нет морали: "и нет ничего, убогий с урезанной в весёлости удаче". Следующая чреда строк литаний, словно бусинки в чётках католического монаха. Когда автор сонета нанизанные бусинки на нить сюжета сонета передвигает по мере прочтения каждой следующей бусинки - литании.

Краткая справка.

Литания (лат. litania от греческого греч., означающее "молитва" или "просьба") - в христианстве, молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Литании могут адресоваться к Христу, Деве Марии или святым. Наиболее часто употребляются в богослужебной практике Католической церкви. Нет истинной веры в окружении, сомнения полностью улетучились: "и вера наичистейшая отвергнутая - несчастлива стоит". Притеснение католического вероисповедания усилилось, католичество насильственно было заменено реформисткой религией - протестантством.

Католичество заменяет реформизм протестантского христианства и новая англиканская церковь, "и вера наичистейшая отвергнутая - несчастлива стоит". Кто не отрёкся, того на эшафот! Например, как расправился Генрих VIII с кардиналом Томасом Уолси, который отказался перейти их католичества в протестантство. Или лорд-канцлером Томасом Мором, следующим был Томас Кромвель.

Краткая справка.

Расправа Генриха VIII над своим другом, канцлером Томасом Мором. Томас Мор был в числе противников Реформации, блестящий писатель-гуманист, автор бессмертной "Утопии", которого Генрих VIII больше кого-либо другого стремился перетянуть в лагерь сторонников развода. Выдающийся юрист и государственный деятель, Мор занимал пост лорд-канцлера. Исследователи по-разному объясняют действительные причины, побудившие Мора отказаться от одобрения Реформации и нового брака короля. Мор, вероятно, опасался, что Реформация приведёт к полному церковному расколу, распадению западного христианства на враждующие секты.

Узнав о трагической гибели Томаса Мора, его друг, известным писатель Эразм Роттердамский сказал: "Томас Мор... его душа была белее снега, а гений таков, что Англия никогда больше не будет иметь подобного ему, хотя она будет родиной многих великих людей".

Процесс реформации в Англии сильно затянулся, втягивая и калеча все больше и больше судеб людей, как бедняков, так и состоятельных дворян. Что можно было сказать о простых людях, когда из первого ряда, у трона шли на плаху с лёгкой руки Генриха VIII?!

Краткая справка.

Роспуск монастырей (англ. Dissolution of the Monasteries) - процесс секуляризации монастырей, происходивший при короле Генрихе VIII. Одно из главнейших исторических событий в истории Англии XVI века.

С началом Английской Реформации в 1530-е годы Генрих VIII начал процесс ликвидации монастырей и передачи монастырского имущества в собственность королевского дома Тюдоров. Согласно Акту, принятому в 1536 году, ликвидации подлежали все монастыри с ежегодным доходом менее 200 фунтов стерлингов. К 1540 году около 800 монастырей в Англии были закрыты, а более 10 тысяч монахов лишились средств к существованию. Все монастырские земли, имущество, золотая утварь перешли, согласно Указа в королевскую казну.

Повсюду бард видит, как недостойные завоёвывают общественное уважение - "и позолоченная честь потеряна позорно", в то время как добродетельные и нуждающиеся пренебрегаются или, что ещё хуже, опозорены. Что имел ввиду автор сонета, когда вкладывал в слова "позолоченная честь"? - Конечно представители высшего сословия, которые богаты и при любом удобном случае прилюдно бахвалятся на каждом шагу, своим благородным происхождением. Именно, ими "честь потеряна позорно", через свои поступки, в которых нет ни чести, ни благородства!

Без всякого сомнения, повествующий устал от мира, где он чувствует несправедливость в своей жизни, и жизнях окружающих людей, которые милы его сердцу. И ему порой, кажется, что ничто и никогда не изменит порочные и несправедливые нравы этого мира. Таким образом, он в тексте ошеломляет, озадачивая читателя последовательной чредой аллитераций, чтобы усилить это чувство повторяющегося нескончаемого цикла сопровождающего его жизнь:

"Словно лицезрю пустыню, рождённый нищим - бритт,

И нет ничего, убогий с урезанной в весёлости удаче" (66, 2-3).

Когда твёрдые согласные текста оригинала на английском помогают усилить тональность горького разочарования по отношению к лицемерному обществу с убогим укладом жизни. Где повсеместно не заслуженно, без всякого на то основания высшее сословие пользуется благами созданными низшими сословиями, богатство и счастье одних построена на нищете и несчастье других. Эти повторяющиеся, как набат звуки получают продолжение через созвучие в строках, на английском:

"И совершенство правды незаконно осудили,

И сила захромала, раскачиваясь - от бессилья" (66, 7-8).

В строках оригинала на английском можно услышать, как повествующий усиливает строку через повторение над зубного звука "ght" на окончании начальных слов после предлога "and" в начале строки. таким образом, усиливая чреду последовательных аллитераций.

Краткая справка.

Аллитерация - повторение одинаковых или однородных согласных или предлогов в стихотворных произведениях, придающее тексту особую звуковую выразительность, особенно в стихосложении.

Подразумевается большая, по сравнению со средне языковой, частотность этих звуков на определённом отрезке текста или на всём его протяжении. Об аллитерации не принято говорить в тех случаях, когда звуковой повтор является следствием повтора морфем. Словарным видом аллитерации является тавтограмма. Редакторы всезнающей Википедии, по рассеянности включили русские пословицы и поговорки в данную категорию, - аллитерация, с чем абсолютно не могу согласиться. По-моему, пословицы и поговорки получили яркую выразительность и лёгкость запоминания в народе по простой причине, - не замысловатой рифме в конце каждой короткой фразы.

Аллитерация с предлогом "И" в самом начале десяти строчек, одновременно выделяет и подчёркивает каждую строку придавая звуковую выразительность, значимость структурно соединяя последовательность аллитераций десяти строк (66, 3-12), как некий список претензий повествующего через чреду просьб, молитв ко всему миру, в котором живёт автор сонета 66.

"И позолоченная честь потеряна позорно, а как иначе,

И девичья добродетель бесцеремонно растоптана и бдит" (66, 5-6).

Десять строк с аллитераций, нитью сюжета соединяются в соответствующие пары строк. Автор профетически предчувствует, что по истечению нескольких столетий и тысячелетий, эти сюжеты будут волновать людей, и не потеряют свою актуальность.

"И совершенство правды незаконно осудили,

И сила захромала, раскачиваясь - от бессилья" (66, 7-8).

Группа из пары строк с аллитерацией объединяется по категориям, которые не могут существовать раздельно, например: сила и правда. Народная мудрость не зря гласит: "Правда должна быть сильной". Однако, с помощью детектора лжи невозможно установить справедливость в условиях авторитарного правления. Фраза "совершенство правды незаконно осудили" красноречиво намекает, что любая критика коррупции авторитаризма будет в конце концов незаконно осуждена. Не только осуждена, но и наказана "и сила захромала, раскачиваясь - от бессилья". Когда выражение, расхожее в народе: "В правде - сила", полностью теряет свой смысл.

После начальных двух строк следуют 10-ть строчек сонета (3-12) с начальным предлогом "И", являясь аллитерацией, дополнительно сгруппировавшей в пары связанных между собой строк по смысловому содержанию. Что создаёт логически прочную структуру, разделившую пары аллитераций в подразделы.

Возводя непогрешимость авторитаризма до уровня аксиомы, "истины в первом лице", которая начинает восприниматься читателем сонета неправильно, как неразделимая "необходимость" сосуществования перевёрнутых с ног на голову прописных истин. Как некая косноязычная тоталитарная данность, когда сильные от мира сего, зачастую устанавливают свои правила. И таким образом, "от бессилья" веру в лучшее у более слабых духом людей, с более низким положением в обществе возникает ощущение полной безысходности. Тогда происходит процесс их подавления авторитетом авторитаризма, облачённого неограниченной властью, влиянием и деньгами.

"И сделала искусством косноязычность - власть,

И глупость, по-докторски мастерство проверит, на напасть" (66, 9-10).

По определению автора сонета, строка 10: "and art made tongue-tied by authority", дословно переводится, как "и сделала искусством косноязычность - авторитарность". Автор под словом "authority", без всякого сомнения имел ввиду авторитарную власть. В следующей строке автор сонета подразумевал цензурные и прочие проверки для того, чтобы всё и вся держать под контролем. Однозначно, таким образом, автор сонета охарактеризовал и обозначил основной атрибут любой авторитарной власти. Она, любую проверку для держания под контролем обязательно сделает, - "на напасть". То есть, на горе тому, кого она подвергнет этой процедуре, ибо это сделает глупо и невежественно, причинив много вреда. Проверять "по-докторски", значит чрезвычайно скрупулёзно.

"И истина простая назовётся простотой не у дел,

И узника доброго посещает Капитан больной" (66, 11-12).

В паре строк 11 и 12 текста сонета 66, можем увидеть использование метонимии, то есть замены одного объекта на близкородственную смысловую идею. Она ярко выражена в строке "и узника доброго посещает Капитан больной", умного, доброго и правдивого человека, при дворе вполне могут прозвать простаком или простодушным. Он узник, заложник своего утончённого ума, доброго нрава и честного характера, его "посещает", то есть присматривает за ним некто облачённый необычайно большой властью. Однако, в фразу "капитан больной", автор сонета 66 вкладывает не физическую болезнь, а болезнь духовную, как некое психологическое состояние, построенное на комплексе фобий и фрустраций.

Краткая справка.

Метонимия (др.-греч. metomia "переименование", от meta - "над" + otoma/otvma "имя") - вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении.

Метонимию следует отличать от метафоры, с которой её нередко путают: метонимия основана на замене слов "по смежности" (часть вместо целого или наоборот, представитель класса вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот и т. п.), а метафора - "по сходству". Частным случаем метонимии является синекдоха.

Например, фраза "Все флаги в гости будут к нам..." из вступления к поэме "Медный всадник" (1834) А. С. Пушкина, где "флаги" означают "страны" (часть заменяет целое, лат. pars pro toto). Смысл метонимии в том, что она выделяет в явлении свойство, которое по своему характеру может замещать остальные. Таким образом, метонимия по существу отличается от метафоры, с одной стороны, большей реальной взаимосвязью замещающих членов, а с другой - большей ограничительностью, устранением тех черт, которые не заметны в данном явлении непосредственно. Как и метафора, так и метонимия присуща любому языковому диалекту (ср., например, слово "проводка", значение которого метонимически распространяется "с самого действия на конечный результат действия"), что приобрело особенное значение и применяется в художественно-литературном творчестве и поэзии.

В ранней советской литературе попытку максимального использования метонимии практически и теоретически дали конструктивисты, выдвинувшие принцип так называемой "локальности" (мотивирование словесных средств темой произведения, то есть ограничение их реальной зависимостью от темы). Однако эта попытка не была достаточно обоснована, поскольку выдвижение метонимии в ущерб метафоре незакономерно: это два, абсолютно разных пути установления связи между явлениями, не исключающие, а дополняющие друг друга.

У автора сонета 66, положение дел вокруг него вызывает в его душе чувство негодования. Поэтому он, повествуя сонет говорит, что "устал от этого всего, от этого такого", что мотивирует его в желании скорой смерти, чтобы уйти в небытие: "и я уйти хотел, но, чтобы умереть". Фраза "устал от этого всего, от этого такого" чтобы "уйти ... но, чтобы умереть" означает крайнюю степень безысходности, как некую черту между жизнью и смертью, которую он хочет перейти. Аллитерацией повторяющейся фразы "устал от этого всего, от этого такого" по окончанию списка литаний усиливает весь предыдущий текст, расположенный выше. Автор завершает сонет последней строкой, как бы подводя черту, написанному выше, - что он ушёл бы из жизни и с лёгкостью умер, но этого не может сделает, из-за того, что не хочет оставить свою возлюбленную одинокой.

Ему не нравится видеть всю эту несправедливость, он готов на то, "чтобы умереть". Но его останавливает мысль: "мою любовь оставлю я в покое одинокой". Под словом "my love", бард имеет ввиду не просто чувство, а конкретную персону, - возлюбленную, к которой он привязан чувством любви. Автор сонета 66 не оставил в тексте ни единого намёка на адресата, "молодого человека", в содержании сонета нет упоминания о нём. В данном сонете, как и во многих других сонетах любовь побеждает смерть, как жизнеутверждающее завершение сонета 66. Версия, в виде темы о эротической связи, некой любви двух мужчин, увлекла многих исследователей и переводчиков.

Поэтому, многие переводчики на русский ошибочно ввели в свой перевод сонета 66, молодого человека. Таким образом, по понятной причине рефлекторно внеся предполагаемого адресата серии сонетов "Прекрасная Молодёжь" ("Fair Youth"). Очередной раз убеждая себя в версии о любви двух мужчин геев. Что в конечном счёте, закономерно привело данную версию в логический тупик, из которого выбраться у создателей версии уже не было никакой возможности. А говорят, что на одни и те же грабли дважды не наступают!

Слово "истина" в тексте сонета путём подмены понятий рассматривается автором, как простота или простодушие "и истина простая назовётся простотой". Согласно, сюжета сонета доброта и честность находится в плену у людей, которые являются глупыми хитрецами или бездушными наглецами. По вполне понятной причине, "истина простая назовётся простотой не у дел". Что логически вписывается в правила уклада придворной жизни. Ибо, авторитаризму не нужны "слишком" умные люди, так как они представляют для него опасность. Итак, он устал видеть такие вещи, "устал от всего этого", это мира с упадочной моралью, где с помощью подглядывания и подслушивания в каждом уголке придворной жизни, нет ничего скрытного, когда сплетнями опутан весь двор "все знают всё о всех". Достоверно известно, что в елизаветинскую эпоху, по причине боязни королевы Елизаветы потерять власть, получили распространение карательные силовые структуры, по выявление заговоров свержения существующей власти. Что породило необычайно большую волну "шпиономании" во всех слоях общества, в том числе в дипломатии. Что являлось, ещё одним атрибутов авторитаризма, это "боязнь потерять власть".

Сонет 66 Шекспира - это поэтическая история о социальной несправедливости и коррупции в авторитарном обществе. О греховном образе жизни людей элитарного высшего сословия установившемся, как норма жизни. По определению, большинства критиков - это необычайно реалистичная, резко выраженная недвусмысленная "социальная критика". Которая, как мы видим, актуальна и поныне. Набравшая в строках сонета злободневную натужность в экзистенциальной страсти автора, как отчаянное негодование в состоянии безысходности. Уильям Шекспир в сюжете сонета 66 натуралистично и правдиво повествует о борьбе за власть, за более высокое место в социальной иерархии, как о постыдной конечной цели человеческой жизни.

Власть, деньги и связи, неужели в этом главная цель человеческой жизни? - задаётся вопросом в подстрочнике автор сонета. В представлении, о затянувшемся первородном грехе, начавшемся в Эдеме, где основным направлением мотиваций Хомо Сапиенса было "вкушение запретного плода с древа познания и жизни". Когда изгнанный из Эдема человек, главным грехом стало вожделение, в виде сексуальной похоти. Но прошло много времени, несколько веков, когда сексуальное желание, как грех заменила социальная борьба за неограниченную власть над другими людьми. Вкусив "плод познания", человек получил неограниченные возможности в управлении выбором другого человека и желаниями большого количества людей. Что внесло в жизнь современников радикальные изменения, породив релятивистическую мораль, где основным правилом, стало отсутствие моральных и этических правил для тех, у кого в руках власть, большие деньги и связи. Поэтому борьба за власть, обрела характер незаконного захвата власти с помощью обмана, мошенничества и подтасовок, став основной идеей и заветной целью олигархических элит. Что детерминировано приводит к одичанию общества, - резюмирует автор.

17.10.2020 (C) Свами Ранинанда "Сонет 66 Уильям Шекспир. William Shakespeare Sonnet 66"

-

-

-

-

-

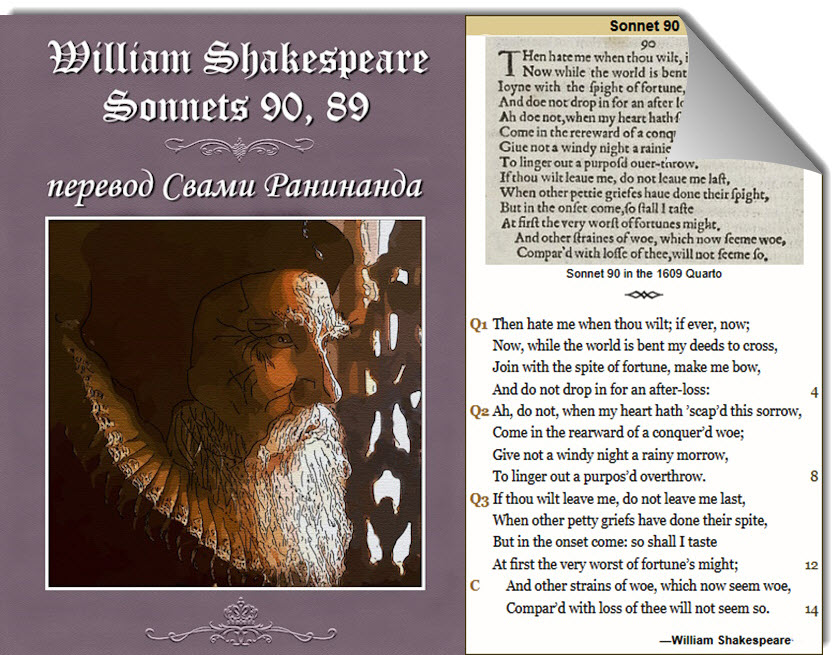

Сонеты 90, 89 Уильям Шекспир, -

перевод Свами Ранинанда

-

****************

"Then hate me when thou wilt; if ever, now" William Shakespeare Sonnet 90

"Say that thou didst forsake me for some fault" William Shakespeare Sonnet 89

Poster © 2020 Swami Runinanda. "William Shakespeare Sonnets 90, 89"

Poster 2020 © Swami Runinanda: "William Cecil, 1st Baron Burghley"

_______________________ -

Некогда однажды, я мысленно задал себе вопрос: "В какой промежуток моей жизни началось моё первое знакомство с творчеством Уильяма Шекспира"? И тогда, неожиданно обнаружил, что это произошло в мои четыре года от роду. После сказок Андерсена, в сознании маленького мальчика Шекспир вначале казался загадочным и непостижимым, его сложные и извилистые повороты сюжетов не укладывались в голове малыша. Хотя в переводах Маршака сонеты Шекспира, не оказались столь непонятны, как сами пьесы.

Совсем недалеко от места, где мы жили в Самарканде, буквально в "двух шагах" располагался Русский драматический театр. К которому меня притягивала необычайно сильная и невидимая сила. Не потому, что мой папа имел закадычных друзей в составе труппы актёров и актрис. И каждое посещение с ним театра сопровождалось после премьерным застольем актёров основного состава труппы театра в буфете, согласно театральной традиции. Мой папа, входя в театр при встрече с друзьями актёрами, а особенно с молодыми актрисами представлял меня им, и при этом гордо говорил им: "А это, мой сын"! В большом помещении буфета внутри театра, прилегающего к гардеробной, были необычайно вкусные пирожные и шипучий лимонад "Дюшес", - а что ещё нужно четырёхлетнему мальчику? Но основное действо, происходило на театральной сцене, она меня зачаровывала и вызывала массу вопросов и эмоций. Хочу отметить, что в то время ставили в основном пьесы на сюжеты драматургических произведений Шекспира, что в существенной степени сыграло на моё тяготение к драматургии Шекспира в последующие года моей жизни. Пошло ещё четыре года и в восемь лет, мне показали, где находится библиотека им. Пушкина, это здание было построено до революции из добротного жжённого кирпича в эклектичном готическом стиле. Его шпили и флигеля, буквально очаровали меня, открыв для меня вселенную, наполненную знаниями из множества книг. Но значительно позднее в мои 14-ть, ещё будучи школьником, судьба привела меня в библиотеку Кооперативного института. Так как, в этой библиотеке работала мама одного из моих друзей библиотекарем. Именно, благодаря этой большой библиотеке продолжилось моё знакомство с пьесами Уильяма Шекспира. Там были книги многих других авторов, которых было невозможно найти в других библиотеках ни под каким предлогом.

© Translated by Swami Runinanda

© Перевод Свами Ранинанда

__________

Original text:

__________

Then hate me when thou wilt; if ever, now;

Now, while the world is bent my deeds to cross,

Join with the spite of fortune make me bow,

And do not drop in for an after-loss:

Ah, do not, when my heart hath 'scaped this sorrow

Come in the rearward of a conquer'd woe;

Give not a windy night a rainy morrow,

To linger out a purposed overthrow.

If thou wilt leave me, do not leave me last,

When other petty griefs have done their spite,

But in the onset come: so shall I taste

At first the very worst of fortune's might;

And other strains of woe, which now seem woe:

Compared with loss of thee will not seem so.

- Sonnet 90 William Shakespeare

__________________________

2020 © Литературный перевод Свами Ранинанда, Уильям Шекспир Сонет 90

* * *

Тогда возненавидь меня, когда захочешь, если когда-нибудь, сейчас:

Сейчас, пока весь мир склонился - мои дела пресечь,

Объединившись с фортуны злостью, поставив на поклон меня тотчас,

И не бросай меня, как после пораженья так просто, чтоб обречь:

Ах, не делай это, когда моё сердце избегало принять это огорченье

Пройдёшь спокойно в тыл поверженного горем ты - сиречь;

Не дай, после ветреной ночи дождливого утра мгновенья,

Чтоб сдерживать вынужденное низложенье - делом.

Если ты меня оставишь, последним не оставляй, в душе храня,

Когда другие мелкие огорченья, так завершили своим злом,

Но в начале, поступи также, как ранее - уже отведал я

Поначалу, крайне худшее из способностей фортуны, и поделом;

И прочие подвиды горестей, которые не показались горем:

В сравнение с потерей мной тебя, мне не покажутся спустя.

* * *

Copyright © 2020 Komarov A. S. All rights reserved

Swami Runinanda Jerusalem 11.11.2020

_________________________________

* СИРЕЧЬ

нареч. то есть, а именно; в народе сиречь.

Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866

Синонимы: вернее, говоря другими словами, говоря иными словами, другими словами, или иначе, иначе говоря, иными словами, как; как-то либо, лучше сказать, наподобие, наравне, перефразируя по-другому, по-иному, подобно, то бишь, то есть, так же, точнее сказать, точно.

Сонет 90 - является одним из 154 сонетов, написанных английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром. Раскрывая полную картину серии сонетов, как один из основных фрагментов серии сонетов "Прекрасная молодёжь" ("Fair Youth"), в котором поэт выражает свою привязанность к молодому человеку в период межличностного кризиса, а именно полного разрыва их отношений.

Таким образом, сонет 90, являясь продолжением предыдущего сонета 89, продолжает основную тему разрыва отношений между автором сонетов и "молодым человеком", вероятным адресатом данной серии. Поэт предлагает юноше отвергнуть его теперь, когда все, как ему кажется, против него. Бард призывает юношу не ждать, чтобы отвергнуть его, пока не пройдут эти другие, менее важные горести. По крайней мере, если он его сейчас отвергнет, то другие сопутствующие проблемы, согласно его логике, отойдут на второй план. -

Структура построения сонета 90.

Сонет 90 - это типичный английский или шекспировский сонет. Английский сонет состоит из трех четверостиший, за которыми следует заключительное рифмованное двустишие. Он следует типичной рифмованной схеме формы ABAB CDCD EFEF GG и составлен в ямбическом пентаметре, типе поэтического метра, основанного на пяти парах метрически слабых/сильных силлабических позиций. 10-я строка иллюстрирует правильный пятистопный ямб:

# / # / # / # / # /

"Когда другие мелкие огорченья, так завершили своим злом" (90, 10).

Строки 5 и 7 имеют конечный экстраметрический слог или женское окончание. Строка 7 также может быть прочитана как демонстрирующая другую распространённую метрическую вариацию в начальный разворот:

/ # # / # / # / # / (#)

"Не дай утра дождливого после ветреной ночи, словно встарь" (90, 7).

/ = ictus, метрически сильная силлабическая позиция. # = nonictus. (#) = экстраметрический слог.

Начальные развороты также происходят в линиях 3 и 6, и потенциально в строке 2. Следующий потенциальный разворот происходит в средней линии строки 11 ("поступи также").

Содержание Сонета 90, по моему мнению, автор через ремарки узловых фраз передаёт свои чувства во время полного разрыва дружеских отношений со своим адресатом серии сонетов "Прекрасная молодёжь" ("Fair Youth"), замысловатой перефразировкой основных его частей. Хочу обратить внимание читателя на особенность построения концовки сонета 89 в виде схемы, присущей классическому построению древнегреческой пьесы, сохраняя стиль характерный, только Шекспиру. Где повествующий бард необычайно искусно воссоздаёт по ступенчато, точно отмерянным ритмом. И детерминировано последовательными доводами, с помощью интуитивной аргументации, как могло бы показаться по началу, буквально из ничего. Соразмерно логике эпохи, соответствующей времени написания, но при этом сохраняя пространство для возврата к лирическим воспоминаниям в прошлое для усиления предыдущей строки.

Некоторые исследователи лирики сонетов Шекспира, часто проводят сравнительные характеристики схожести с лирикой Петрарки, которые выглядят крайне нелепо. По причине того, что лирика Шекспира построена значительно сложнее, как психологически, так и по сложности построения сюжета. Где присутствует поэтический ритм и психологический драматизм присущий, только Шекспиру.

Однако, следует обратить внимание на концовку сонета 89, то есть предыдущего по нумерации сонета 90, где повествующий бард необычайно искусен в создании структуры аргументаций на интуитивном уровне. Возможно, ситуация не так безнадёжна, как может показаться на первый взгляд. Некий эпизод из жизни поэта, стечение обстоятельств спровоцировавших, разрыв отношений двух братски близких людей, двух близких друзей, но с разницей в возрасте более двадцати лет. Без сомнения разрыв не возник на пустом месте, так как он является неким узловым пунктом, к которому привели причинно-следственные связи всех участников.

Согласно, логики жизни всё сущее подвержено изменению. В том числе и чувства, которые обитая во всём сущем, преодолевают процесс эволюции, соразмерно возникшим обстоятельствам.

Семантический анализ сонета 90.

Повествующий автор начинает сонет и обращается к адресату "молодому человеку" со словами "возненавидь меня". Таким образом подчёркивая своё состояние согласия на разрыв отношений, но при этом он показывает свою решимость: "...если когда-нибудь, сейчас".

"Тогда возненавидь меня, когда захочешь, если когда-нибудь, сейчас:

Сейчас, пока весь мир склонился - мои дела пресечь" (90, 1-2).

Но в начале строки 2, как и в конце строи 1, автор сонета использует слово "сейчас" применяя литературный приём аллитерацию для усиления строки. К большому сожалению, большинство переводчиков на русский язык эту аллитерацию не замечают, поэтому в их переводе строка 2 полностью теряется, выпадая из общей сюжетной линии, построенной автором сонета 90. Можно задаться вопросом надуманна ли ситуация "когда весь мир против тебя"? Без всякого сомнения, во время написания серии сонетов автор испытывал некий психологический кризис. Но какой, именно?

Краткая справка, что означает ситуация: "Когда весь мир против тебя".

Жизнь любого человека состоит из чередующихся, как полосы промежутков времени, которые состоят из удачного времён и трудных времён, как чередующиеся белые и чёрные полосы. В рамках дуальной основы материального это явление закономерное. Которое в своё время создавшее предпосылки особенностей человеческой психики, продиктованные через его эго, посредство его внутреннего состояния и то, как человек реагирует на окружающую среду. Некоторые люди в таких случаях говорят о трудных временах, характеризуя их, как нахождение "на распутье". Но ни каждый человек задумывается о корневой основе этого явления, обусловленной установившимися причинно-следственными связями. Именно тогда, возникает необходимость сделать для себя сложный выбор: продолжить бороться с трудностями или полностью подчиниться внешним обстоятельствам. Если следовать теории Кафки о троякости свободы воли, то последует логический тупик, который предложит самый лёгкий путь "полностью подчиниться внешним обстоятельствам".

Кафка о троякости свободы воли: "У человека есть свобода воли, причём троякая. Во-первых, он был свободен, когда пожелал этой жизни; теперь он, правда, уже не может взять её назад, ибо он уже не тот, кто тогда хотел её, тот он лишь в той мере, в какой, живя, исполняет свою тогдашнюю волю. Во-вторых, он свободен, поскольку может выбрать манеру ходьбы и путь этой жизни. В-третьих, он свободен, поскольку тот, кто некогда будет существовать снова, обладает волей, чтобы заставить себя при любых условиях идти через жизнь и таким способом прийти к себе, причём дорогой хоть и избираемой, но настолько запутанной, что она ни одной дольки этой жизни не оставляет нетронутой. Это троякость свободной воли, но это ввиду одновременности и одинаковости, одинаковость, по сути, в такой степени, что не остаётся места для воли, ни свободной, ни несвободной...". Несмотря, на вышеизложенное существует третий путь - это преодоление препятствий с помощью решения логических задач и проблем внутри себя, подготавливая свое сознание для переформатирования на качественно другое мировоззрение. В природе, это называется эволюцией сознания. Именно, ум и неправильная его работа является первопричиной психологического кризиса используя свою интуицию и свой интеллектуальный потенциал. Для тех, у кого нет ни того, ни другого целесообразно обратиться к специалисту, то есть к психологу психоаналитику. В период психологического кризиса нет никакого смысла "опускать руки" и терпеливо ждать, когда "все само собой рассосётся". Как говорится, бросить всё на самотёк. Однако, бросив, что создавалось с таким трудом, в один момент, как говорят в одночастье, может превратиться в прах. С другой стороны, с позиции чисто психологического характера, отпуская на самотёк, вы порождаете процесс, культивируя рост - безволия, как черты характера индивидуума. Именно, безволие в последующей жизни, будет всё больше и больше прогибать вашу психику, детерминировано приводя к чреде следующих друг за другом кризисов. Из чего следует что, одна из не разрешённых проблем будет приводить к следующей, и следующей, создав завал из множества не разрешённых проблем, перекрывающих путь к поступательному движению вперёд.

Но, возвратимся к основной теме, а именно семантическому анализу сонета 90.

Автор сонета продолжая тему противостояния всего мира против его дел, по видимому имел ввиду противостояние его семьи, которая противилась ощутимому растрачиванию им состояния на литературную деятельности, Помимо это, не исключаю, противостояние его современников: критиков и завистников от литературы:

"Объединившись с фортуны злостью, поставив на поклон меня тотчас,

И не бросай меня, как после пораженья так просто, чтоб обречь" (90, 3-4).

Нотки отчаяния звучат в словах "не бросай меня, ...чтоб обречь". Так как из объединяли многие годы крепкой дружбы.

"Ах, не делай это, когда моё сердце избегало принять это огорченье

Пройдёшь спокойно в тыл поверженного горем ты - сиречь" (90, 5-6).

Повествующий бард, восклицая сетует "ах, не делай это" но в следующей строке, следует метафора, то есть сравнительная форма позаимствованная их военного дела, стратегии, которых автор сонета хорошо знал из непосредственном участии в них: "пройдёшь спокойно в тыл поверженного". Слово "сиречь" в конце строки 6 текста перевода возникло не случайно, оно несёт нагрузку, как-бы поясняя читателю смысл предыдущей группы слов, - "говоря другими словами".

"Не дай, после ветреной ночи дождливого утра мгновенья,

Чтоб сдерживать вынужденное низложенье - делом" (90, 7-8).

Сама, строка 7 сонета 90 - является метафорой, по сходству чувств при разрыве отношений с проявлениями чередующимися природными явлениями. Нет никакого сомнения, что в тоже время является, - паттерном, интуитивно воспринятым автором. Стоит отметить, что отчасти прослеживается опосредованная связь с древнеримской мифологией. В мореходном деле "после ветреной ночи дождливое утро" считается ненастьем, штормом, когда управлять судном очень трудно. Ветренная ночь перед этим штормом, наоборот благоприятное время навигации в безоблачном небе по звездам с помощь секстанта, на полных парусах. Полные паруса означают скорость для судна и возможность без препятствий плыть по морю. Согласно биографическим данным, Эдуард де Вер принимал участи в разгроме Испанской Армады, ему было хорошо известно мореходство и военное дело. Которым, в числе многих других наук он обучался в молодости, в доме своего опекуна сэра Уильяма Сесила.

Без сомнения, строка 7 сонета 90, является сравнительной метафорой, где автор сонета сопоставляет чувства в отношениях двух близких друзей через сравнение их с природными явлениями на море.

- Но, о каком "вынужденном низложении" идёт речь в строке 8 сонета?

Нет, не о низложении власти одной персоны над другой. Безусловно, автор сонета имел ввиду низложение морально этических обязательств при разрыве многолетних дружественных отношений двух близких людей. Некоторым исследователям Шекспира по понятной причине, не понятны эти отношения и привязанность, обусловлены схожесть судеб автора сонета и адресата. Тем, что оба в детстве потеряли родителей, которых заменила им семья их опекуна сэра Уильяма Сесила. Совершенно верно, я чувствую, что читатель меня полностью понял, - они росли, взрослели, получали образование и жизненные навыки в одной семье, в одном доме. Они были, как приёмные братья семьи сэра Уильяма Сесила. Поэтому, после смерти Уильяма Сесила, его место занял Робер Сесил, его сын. А значительно позже, принял непосредственное участие в их дальнейшей судьбе.

Автор сонета прекрасно понимает, что расторжение их отношений, является в конце концов, вынужденным событием по ряду сложившихся обстоятельств. Не исключаю, что в этом могли послужить значительные изменения в имущественных правах данных лиц.

"Если ты меня оставишь, последним не оставляй, в душе храня,

Когда другие мелкие огорченья, так завершили своим злом" (90, 9-10).

Хочу отметить, что английское слово "me" дважды повторяется в строке 9, чем автор пытался показать свою взволнованность разрывом отношений. В литературном русском, повторение дважды "меня" не предусматривается ввиду принятых грамматических правил. Концовка строки 9, "в душе храня", как-бы подчёркивает их родственную близость, это не сексуальная близость двух мужчин, как преподносят нам многие критики и переводчики сонета на русский.

"Но в начале, поступи также, как ранее - уже отведал я

Поначалу, крайне худшее из способностей фортуны, и поделом" (90, 11-12).

Поэт, в строке 11, на права более старшего, исходя из своего жизненного опыта как-бы даёт совет: "...но в начале, поступи также, как ранее - уже отведал я". Что красноречиво доказывает, несмотря на расторжение отношений он относится к "молодому человеку", также как и ранее, до разрыва.

Английское слово "might" на русский следует читать, как "способность" или "способности", что семантически вернее на русском. Я обратил внимание, что неправильный часто встречающийся перевод в слова "мощь" или "сила", по смыслу и при морфологическом анализе выглядят крайне нелепо. Автор, не считает фортуну, как нечто неизбежно фатальное. Как человек, обладающий не дюжим интеллектом считает, что отношения людей можно в любое время возродить, так как любой процесс разрыва отношений не обладает свойством, - предрешенной необратимости. Строка 12 продолжает предыдущую строку, поэтому автор сонета предлагает план действий в оптимальный варианте, как ему могло показаться: "поначалу, крайне худшее из способностей фортуны".

- Но почему, "поначалу крайне худшее из способностей фортуны"?

Ответ вполне очевиден, и кроется в завершающих строках, которые продолжают мысль автора сонета 90:

"И прочие подвиды горестей, которые не показались горем:

В сравнение с потерей мной тебя, мне не покажутся спустя" (90, 13-14).

При правильным переводе весь текст, его смысловая нагрузка с детерминированной взаимосвязанность строк сонета встают на свои места. Срока 14, по замыслу автора сонета проводит завершающее сопоставление, которое подводят черту, внеся ясность: "...мне не покажутся спустя" все страдания, связанные с окончательным разрывом многолетней дружбы.

Но обитателям современного "околошекспирья, примерно такое понимание Шекспира абсолютно недоступно, так как они привязаны своим окостенелым сознанием к укороченной строке, по канонам "маршаковской" строки или ещё кого. А потерянный паттерн и смысл, который автор сонета закладывал во время написания сонета, из-за смыслового вакуума ими подменяются на элементы вычурной и чересчур приукрашенной, но хорошо рифмованной поэтики в духе Маршака или ещё кого. Детерминированная взаимосвязь строк сонета, превращена ими в выхолощенную, но каноническую строку, не свойственной сонетам Уильяма Шекспира.

- Однако, при чём тут Самуил Маршак? Именно, он уже сделал свой неоценимый вклад в русскую литературу, в частности для детей!

Маршак, оказывается ни при чём, его переводы сонетов Шекспира, в своё время увлекли меня ещё ребёнком, вызывая восторг и изумление. Но прошло неутомимое время, не застывшее в закостенелом ожидании. А эволюция сознания, настойчиво требовала переосмысления предыдущего, для последующего шага в поступательном подъёме на следующую ступень эволюции. Но, не так там то было, "кухонные" поэты и писаки заполонили все литературные порталы сырым литературным чтивом. Больше всего, конечно же досталось Шекспиру, когда под неблаговидным поводом "пробы пера", все кому не лень, начали усердно "доить корову", переводя каждый на свой лад Уильяма Шекспира. На известную шекспировскую фразу: "Бедный Йорик, я знал его Горацио...", как хочется воскликнуть: "Бедный Шекспир"!

Так, постепенно из праха и тлена сетевой графомании создавалось современное "околошекспирье". Переводы многочисленных "любителей" Шекспира обрушились на головы обывателей непрофессионалов, которые неустанно и в захлёб их нахваливали и восхищались в комментариях. Создав благоприятный фон для самодеятельных переводчиков на русский в глазах социума. Но им не хватало главного, - тонкого понимания специфических особенностей поэтики Шекспира в передаче основных идей, мыслей и категорий, которыми оперировал автор сонетов при их написании. Что закономерно объясняет, неадекватную, а порой агрессивную реакцию представителей "околошекспирья", на мои переводы сонетов Шекспира.

Работая с диссертационным материалом, обнаружил, что существует версия аллегорического параллельного истолкования сонета 90, где автор в момент отсутствующего вдохновения сокрушённо обращается к своей умозрительной музе на свою неспособность спокойно взирать на чистый пергамент, ещё не исписанный переполняющими его голову сюжетами, которые с трудом укладываются в строку позднее. И то время, когда он страдает от отсутствующего вдохновения, которое часто бывает у любого пишущего, словно некое проклятие.

- Но, если приходящее вдохновение поэта, для него является озарением свыше, как благословение, то кратковременное отсутствие вдохновения, как может быть для поэта проклятием? А может, это всего лишь некая пауза перед следующим озарением?

В неустанном поиске очередного сюжета следующего произведения, в желании "успеть записать" то, что внезапно возникло в голове. Чтобы, позднее не забыть ключевые слова фраз и витиеватые строчки в рамках изумительных форм литературных приёмов. Вполне закономерно, что неординарно мыслящий поэт, способен легко построить захватывающую драму, даже из любого разочарования из своей жизни.

© Translated by Swami Runinanda

© Перевод Свами Ранинанда

__________

Original text:

__________

Say that thou didst forsake me for some fault,

And I will comment upon that offence;

Speak of my lameness, and I straight will halt,

Against thy reasons making no defence.

Thou canst not (love) disgrace me half so ill,

To set a form upon desird change,

As I'll myself disgrace, knowing thy will:

I will acquaintance strangle and look strange,

Be absent from thy walks, and in my tongue

Thy sweet belovd name no more shall dwell,

Lest I (too much profane) should do it wrong,

And haply of our old acquaintance tell.

For thee, against myself I'll vow debate,

For I must ne'er love him whom thou dost hate.

- William Shakespeare Sonnet 89

____________________________

2020 © Литературный перевод Свами Ранинанда, Уильям Шекспир Сонет 89

* * *

Скажи, что ты меня оставил из-за некого порока,

И комментировать я буду это прегрешенье осуждая;

Скажи о хромоте моей, и я запинаться буду ненароком,

Против твоих доводов - не стану защищаться понимая.

Не можешь ты мою (любовь) срамить наполовину, ну никак,

Установив свой образ, с желанием следом измениться. Как?

Так, сам себя я опозорю, если твою волю понимать не стану:

Знакомого собираясь подавить, то буду выглядеть странным,

Быть отлучённым от твоих прогулок - о тебе в моих словах

И твоё сладкое имя, уж более (на устах), не будет обитать,

Иначе, я (чересчур профан) наверно, не сделал бы опять,

И может быть, о знакомстве нашем старом, я скажу в сердцах.

Из-за тебя, наперекор себе, оспорить я клянусь - услышь;

Для этого, не должен я любить того, кого ты ненавидишь.

* * *

Copyright © 2020 Komarov A. S. All rights reserved

Swami Runinanda Jerusalem 14.11.2020

________________________________

-

Yet one time he did call me by my name:

I urged our old acquaintance, and the drops

That we have bled together. Coriolanus

He would not answer to: forbad all names;

He was a kind of nothing, titleless,

Till he had forged himself a name o' the fire

Of burning Rome.

"Coriolanus" by William Shakespeare

И все же, он однажды по имени меня назвал:

Я, уговаривая нашего старого знакомого и упали

Что мы вдвоём кровью истекали. Кориолан

Он мне не отвечал: все имена в запрете пребывали;

Он чем-то был, словно ничтожество без титула, герба,

Пока не выковал себе он имя из пламени огня.

О горящем Риме.

"The Tragedy of Coriolanus" (лит. перевод Свами Ранинанда).